過疎の町、カネの魅力で原発受け入れ

初めての長期連載を書いた話を書くと言ったけど、前言撤回。その前に3回の短期連載があった。そこから書こう。ここから38年間の新聞記者時代の中で、最も力を入れたのが連載記事だ。いわば、新聞記者としての問題意識の発露であり、力量の見せ所でもある。そのスタートの記事を忘れていた。この連載を始めて良かった。思い出させてくれて。

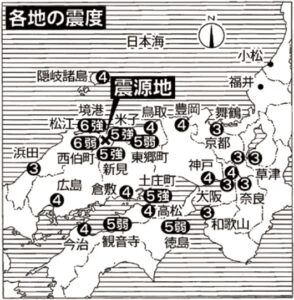

前回にも書いたが、当時の島根県の大きな課題が、中国電力島根原子力発電所の2号機増設問題だった。1号機は昭和41年に建設計画を国と島根県に申し入れ、昭和49年3月に営業運転を開始した。沸騰水型軽水炉出力46万㎾と小型の方だ。2号機は82万kwと1号機の倍近い発電量。電力会社の常識では、なぜか本社から遠い海の近くに原発は建設される。中国電力は広島市に本社があるが、原発は島根県松江市鹿島町に設置されている。直線距離で約170km、発電した電気を広島市内に送るまでには相当なロスがある。しかし、それでも、広島市内に原発を建設することはほとんど不可能だ。それだけ、原発は危険な施設だということだ。

そうした、一種の迷惑施設を危険と引き換えにしても欲しいのは、過疎の地だ。現在でも、地方の過疎は甚だしいが、40年近く前でもその予兆はあった。だから、原発は、島根県のような工業生産が乏しい県では、喉から手が出るほど欲しい“優良企業”なのだ。もちろん、雇用の創出も期待できるのだが、それよりなにより県や市町村が欲しいのは、固定資産税。それに、迷惑施設を受け入れることへの交付金や補償金、協力金だ。それも億単位のお金が動く。当然、不可思議な人脈が動き、闇の世界が動く。そういう意味では、「事件」なのだ。俄然、やる気が出てきた。

反対派が初参加した第二次公開ヒアリング

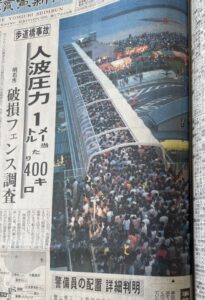

表面的な動きで画期的だったのが、昭和58年(1983)5月13、14日に松江市の武道館で開かれた「島根原発2号機の第二次公開ヒアリング」。原発建設と言えば、全国どこの土地でも反対の声は大きい。そのため、電力会社側は反対派を完全に締め出して、国と共に、住民に説明してきた。島根県は常に自民党の衆議院議員が3人もいるなどの保守王国だが、伝統的に総評(日本労働組合総評議会)系の県評が強く、社会党、自治労ともに、原発建設に強く反対していた。1号機の際には相当な反対運動を繰り返し、逮捕者も出ていた。しかし、「反対反対ばかりでは、何も生まれない」と2号機増設に関しては、相手の土俵に乗って話し合い、実を取ろうと作戦を変更した。それが、今回の「反対派、第二次ヒアリングに初めて参加」だった。

その画期的なヒアリングを勉強兼ねて連載記事にした。こうした連載を「前打ち連載」というが、本番を前に読者に知らせるとともに、筆者としても問題を整理できる利点がある。但し、やる気次第だが。ともかくも、やる気を出して、支局長に連載の内容をまとめた「コンテ」を出し、色々とやり取りをして、書く内容を固める。それから取材、写真撮影・選択をする。3回の連載だったから、準備期間は10日ほどだった。タイトルは「公開ヒアリング 正常化への道」。1回目は、筆者が記者になって2年目に行われた第一次ヒアリングの模様と反省から入った。そして、2回目は「島根方式誕生」。3か月かけた話し合いの末に、全国でも画期的な「島根方式」が生まれた背景を書いた。そして、3回目は「今後の課題」。果たして反対派同じ土俵に入って、実のある質問と説明がなされるか? を提言した。

結果的には、全国に先駆けた画期的な公開ヒアリングは、必ずしも成功したとは言えなかった。国側の答弁があまりにも官僚的なものに終始し、重要な案件の1つである「温排水」の質問には、このヒアリングでの管轄外として答えなかったり、はぐらかしたりするケースが相次ぎ、反対派からヤジと怒号が鳴り止まなかった。それでも、「初めて反対派が土俵に上がったことはそれなりに評価したい。今後の改善を含めて」と書いた。

「反対派に食いこんでみたら」中国新聞特ダネ記者が助言

その後、紆余曲折はあったものの、島根原発2号機増設は、国の手続きをクリアし、あとは、中国電力と地元関係者との交渉に移った。しかし、まだまだ解決すべきことは多く、前途多難だった。漁業補償問題に加えて、2号機増設に伴って排出される土砂の捨て場所がなく、新たに国の保安林を伐採しなければならず、「保安林解除」という難題も出てきた。保安林はいわば洪水回避のためのもので、住民の不安が募るからだ。そうした新たな課題は、ほとんど中国新聞の部谷記者に抜かれた。ここへきて、ようやく部谷記者のネタ元が何となくだがわかってきた。もちろん、これまでの経験からこうした問題の次に何が来るか? を知っているし、勉強もしているからだが、それにしてもだ。たまらず聞いた。「部谷さん、誰からネタを取っているのですか?」と。ニコっと笑って答えた。「安富君、反対派に食い込んでみたら」だった。やっぱり!

と言っても、読売新聞の記者にとっては、おいそれとはいかない。なぜか? 読売新聞の社論(会社として、重要な項目には社の方針を決めておく)は、原発容認・推進だった。というより、読売新聞社は日本の国をリードして、エネルギー政策の本筋として原子力発電を推進してきた。そんな社にいて、原発に反対する人たちの団体にすり寄ることはできない、と思っていた。しかし、部谷さんはあっさりと言った。「中国新聞だって、本社が広島市にある中国電力との関係は深いよ。広島にいると書きにくいけど、松江でなら書けるし、行動もできる。そもそも取材は自由だ。それが新聞記者だよ」。目からうろこが落ちた。

早速、松江にある反原発団体のメンバーに会った。県評系のSさんや、かなり過激なHさんや、後に松江市議になったNさんや、Ⅿ君。島根県警からは「新左翼」とレッテルを貼られていた人たちだった。以前から悪口を言い合うグループだったが、彼らは言った。「読売なのに大丈夫かい?」。やりにくかったが、支局の幹部には内緒で反原発団体に入った。少しずつ、小さいながらもネタをとれるようになった。部谷さんはニコニコ笑っていた。

15回連載、調査報道の大切さ実感

そんなこんなで、原発2号機着工にはまだまだ時間はある。この際、しっかりと原発の問題を勉強しようと思い立ち、15回の連載記事を企画した。

詳しい内容は書かないが、ちょうど1号機が定期点検中だったので、見学に入った。放射線物質の被爆から守るために、相当な重装備をして施設内を回った結果を、出来るだけ素人の目線で書いた。さらに、この国における原発の歴史と現況を説き、公開二次ヒアリングの検証、漁業補償、保安林解除の問題点を書いた。そして、億単位の寄付金、交付金問題を解説し、米スリーマイル島で起きた原発事故の実態を書き、反対派の考え、放射線物質、多発する国内での事故を書いて、最終回に「原発って本当に安いの」と原子力発電のコストに切り込んだ。九州大学工学部応用理学教室のH助手(当時)に記者になって初めての「出張」をして伺った話を書いた。非常に示唆に富んだ内容だった。

簡単に言えば、建設費が高騰し続けるうえに、原子力発電所から出る高濃度ウラン燃料の廃棄費用や低レベルの放射線廃棄物の処理費用も原発単価には含まれていなかった。よって、原発の発電単価は決して安くはないと、むしろ高いと言えた。こうした、調査報道や専門家に話を聞くことは新聞記者にとって非常に大切な取材であることを、この連載で実感した.さらに、こうした取材の積み重ねで、原発行政に大いに疑問を持ち、後の環境問題を考えることや、国の姿勢にも疑問を持ち続けて考えるようになった。

推進派も反対派も裏社会も……「毒を食らわば皿まで」

この原発取材で得たことは、少し過激だが、記者は「清濁併せ持つことが求められる」と「毒を食らわば皿まで」の2点だった。何をかと言えば、原発のような薄暗い背景を持つ事項を取材するには、表面的なことだけではなく、推進派、反対派双方に食い込み、さらに裏の社会からも情報を得なければならない。読売新聞は原発容認だから反対派の取材はしない。会社が反対しているから推進派の言うことは聞かないでは、ダメなのだ。だからという訳ではないが、筆者は原発立地を推進する中国電力島根原子力発電所の広報部長ともよく飲みに行った。彼らは潤沢な広報費を持っているから、高い寿司屋に連れて行かれ、奢ってもらった。お返しに行きつけのおでん屋で奢り返したら、松江の最高級クラブに連れて行かれた。仕方ないから、行きつけの安いスナックに、と。広報部長はよく言っていた。「中国電力なんてまだまだ紳士的なんですよ。ゴートー関電、サギシ東電と9電力会社内では呼んでいるんですよ」。40年近く経った今でも鮮明に耳に残っている。(つづく)

コメント