原発反対の記事に本社が横槍

前回、島根原子力発電所2号機増設に関わる第二次公開ヒアリングのことを書いたが、思い出したことがあったので付記する。この取材で初めて全国版二面に解説記事を書いた。2日間あったので、初日の様子を解説したのだが、2日目は外された。どうやら、原発反対が強い論調に東京本社から文句が来たらしい。翌日の解説は、本社の科学部から出張して来たベテラン記者に代わり、原発推進の立場で書いた。読売新聞には「あるある」だったが、無性に腹が立ったことを今も覚えている。

手書き原稿、「パンチャーさん」が「漢字テレタイプ」で送信

ところで、ふと、当時、地方の記者はどうやって記事を書いて本社に記事を送信していたのかなと思い立った。今から考えると、1980年代は日本の社会でも新聞社でも、技術革新の波が押し寄せ、毎年のように新聞製作システムが変革していった時代だった。筆者が入社した昭和54年(1979)、記者は読売新聞独特の原稿用紙(15字×2行とか15字×10行とか数種類あった。場合によっては白紙のザラバン紙もあった)に大きな字で鉛筆かボールペンで記事を書いた。それをデスクが赤いマジックペンのようなもので修正(これを「直し」という)して、それを支局に常駐している「パンチャーさん」と言われた女性嘱託員が漢字テレタイプと呼ばれる、タイプライターの日本版のような機械に原稿を打ち込み、それを本社に電送していた。不思議な機械だった。パンチャーさんが打ち込んだ原稿は幅3cmほどの細長い穴あきテープに刻印されているが、独特な穴の開き方で、パンチャーさんにしか読めないというものだった。だから、地方支局にはどこにも複数のパンチャーさんがいた。松江支局には地元採用の20代前半の女性3人がいた。

地方女性と結婚する「現地採用」

余談だが、この頃の大阪読売の本社採用記者(平均10人前後)は地方支局に5年~10年在籍(今はもう少し短いらしい)してから本社に上がる。22,3歳で採用され、20歳代のほとんどを地方で過ごすことになり、結婚する記者も多くいた。地方の女性と結婚することを、当時の隠語で表現は良くないが「現地採用」と呼んでいた。最も多いのが、このパンチャーさんたちと結婚するパターンだ。何を隠そう筆者も松江支局6年目最後の年にパンチャーさんと結婚した。。その他では、警察や市役所、県庁の記者クラブにいた非常勤職員と結婚する記者も多かった。狭い町でお付き合いしていると、すぐにバレた。それでも当時、夏は日本海側のきれいな海に泳ぎに行き、冬は大山にスキーに行ったものだ。もちろん、スケボーではなく、2枚板の時代だった。

「勧進帳」で送稿、20年後は死語に

話は戻るが、入社4年目の昭和57年にFAXが導入された。これは、新聞記者の仕事に大きな変革をもたらした。通信部から原稿はFAXで送られてくるようになり、支局では電話で原稿を受けなくなった。それでも、FAXがない事件・事故の現場からや、締め切り間近で時間がないときは、「勧進帳」と呼ばれる送稿方法があった。勧進帳とは知る人ぞ知る源義経のお付き人・弁慶が安宅の関を越える際に、存在しない寺への寄進帳を空で読んだという故事に由来する。記者が現地から原稿用紙に書かずにメモを見ながら原稿にして公衆電話などから吹き込むという高等テクニックだ。この連載の1回目で記者になったきっかけのテレビドラマの冒頭は主人公が勧進帳で原稿を送るシーンだった。筆者も記者時代に数回やっただけだ。これもまた余談だが、この20数年後に筆者は松江支局長として島根県に戻るのだが、その時、新人の女性記者のAさんに事故で現場に出た際、「勧進帳で吹いて来い」と言ったら、電話を「フーフー」と吹いたという笑い話がある。勧進帳は死語だった。

このFAXはもう一つ、新聞社の仕事を変えた。抜かれた原稿が大阪本社から深夜、FAXで送信してくるようになった。これは迷惑な話である。飲んでいる最中に支局からポケットベルが鳴り、入電すると、「朝日に抜かれとる。すぐに追いかけろ!」てな調子である。深夜に裏を取れるネタ元なんかない。途方に暮れた。FAX時代はすぐに終わり、この後、ワードプロセッサ(ワープロ)の時代が数年間だけあって、今のパソコンになった。

中海・宍道湖淡水化、漁民が「ノー」

記事の話に戻ろう。原発もひと段落したら、今度は環境問題だった。島根県と鳥取県には、中海と大橋川をつないで宍道湖という2つの大きな汽水湖があり、戦後の食糧難の時代にこの中海を干拓して農業をしようという国の事業計画が進められていた。しかし、汽水湖というのは、完全に真水ではなく塩分が混じっているために農業用水に使えない。そこで2つの湖を淡水化して干拓地を造ろうというものだ。しかし、干拓事業は遅々として進まなかった。というのも、時代は国民の米離れが進み、減反という逆に農地を減らす時代になっていた。そのうえに、中海、宍道湖とも汽水湖故に独特な魚介類が豊富だった。宍道湖には七珍と呼ばれるシジミ、シラウオ、スズキ、モロゲエビなどが生息しており、これらが淡水化によって絶滅する可能性が高いことがわかった。

しかし、当時のわが国では、国の事業を途中で中止や廃止することはできないのが常識だった。国も県も事業を強引に進めようとしていた。これに待ったをかけたのが、宍道湖で漁をする人たちだった。昭和59年夏、淡水化反対運動が沸き上がった。当然、マスコミも後を追う。筆者も「松江の味が消える 中海・宍道湖淡水化」という記事を全国版に書いた。また、ここでも抜いた抜かれたが始まった。西尾、部谷両記者だけでなく、毎日の記者に加えて、朝日のS記者が現れた。S記者は分析能力が高い敏腕行政記者だった。環境問題に非常に強く、今度はこの記者にも多く抜かれた。またもや勉強を兼ねて連載を始めた。

現場の声の重さ感じた29回連載

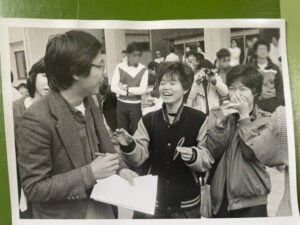

ちょうどその頃の昭和59年(1984)8月28日から4日間、滋賀県大津市の琵琶湖畔で世界湖沼会議が開かれた。「開発から湖を守ろう」がメーンテーマだった。まさに、宍道湖淡水化の課題だった。宍道湖漁協員や、「宍道湖の水を守る会」の福田正明代表世話人(当時松江市議、現島根県議)らが会議に出席して、淡水化の凍結を世界の人たちに訴えるというので、当然記者たちも同行した。まさに呉越同舟だった。確か、部谷記者が運転する車に、福田さんと西尾記者、筆者が乗り合わせて、琵琶湖まで行った。初めての世界会議、随分勉強になった。たくさん全国版の記事も書いた、大津支局の記者たちにもお世話になった。

そして、真田記者との約束通り、29回の連載記事を書いた。「模索するみずうみ 中海・宍道湖の淡水化」。第1部「現場から」、第2部「干拓と中間報告書」、第3部「展望」と、10月初めから12月初めまで3か月かけて。なんで30回の切りが良いところまで書かなかったのだろう?と今は思うが、まあ、よく書いた。1回平均140行×15字=2100字か。2100字×29=6万字余り。ブックレットくらいにはなったかな?そんな皮算用は置いといて、中身は?

「現場から」では、反対する漁民、味を守る調理師会、水が欲しい干拓地の農民、反対運動に参加する主婦、淡水化で湖が汚れてしまった茨城県の霞ケ浦や、岡山県の児島湖の例も取り上げた。やはり、現場の声は一番大切だと今も強く思う。「干拓と中間報告書」では、干拓事業の歴史、淡水化による汚濁の予想、環境への影響などをなるべく専門用語を使わないようにした。「展望」編では、琵琶湖に学ぶ「富栄養化防止条例」、草の根になった市民運動、市民の声などを取り上げ、最後に関係する自治体の首長の考えを取材し、最後に、恒松制治・島根県知事と西尾邑次・鳥取県知事(共に故人)に首長の判断をインタビューした。

「シジミがなくなる」淡水化中止の世論高まる

恒松知事はこの時期から、干拓事業はともかく、淡水化事業は中止にすべきだという考え方に変わっていた。まだ、明言はしなかったが。恒松知事は筆者が初めて取材をした知事だったが、比較的リベラルな首長で好感が持てた。読売新聞だけでなく他社のほとんどが長期連載記事を展開し、島根県は徐々に「淡水化中止もやむなし」というムードが強くなった。

中でも食という分野は、主婦層や子供たちにも、関心が広がった。特に、シジミが無くなる恐れは、市民や県民の心に響いたと思う。環境問題だけではなく、食文化にも興味が深くなっていた。だが、一度動き出した国の事業はそう簡単に止まらなかった。淡水化の凍結が恒松知事の後任の知事によって表明されたのが、4年後の平成元年(1988)6月。その後、淡水化の核心的な施設だった「中浦水門」は平成21年(2009)に撤去された。干拓事業そのものは平成12年(2000)8月に中止となった。

追記だが、この連載、それぞれの部が終わるごとに、呉支局にいる真田記者にまとめて郵送し、「良く書けました」とお褒めの言葉をいただきました。(つづく)

コメント