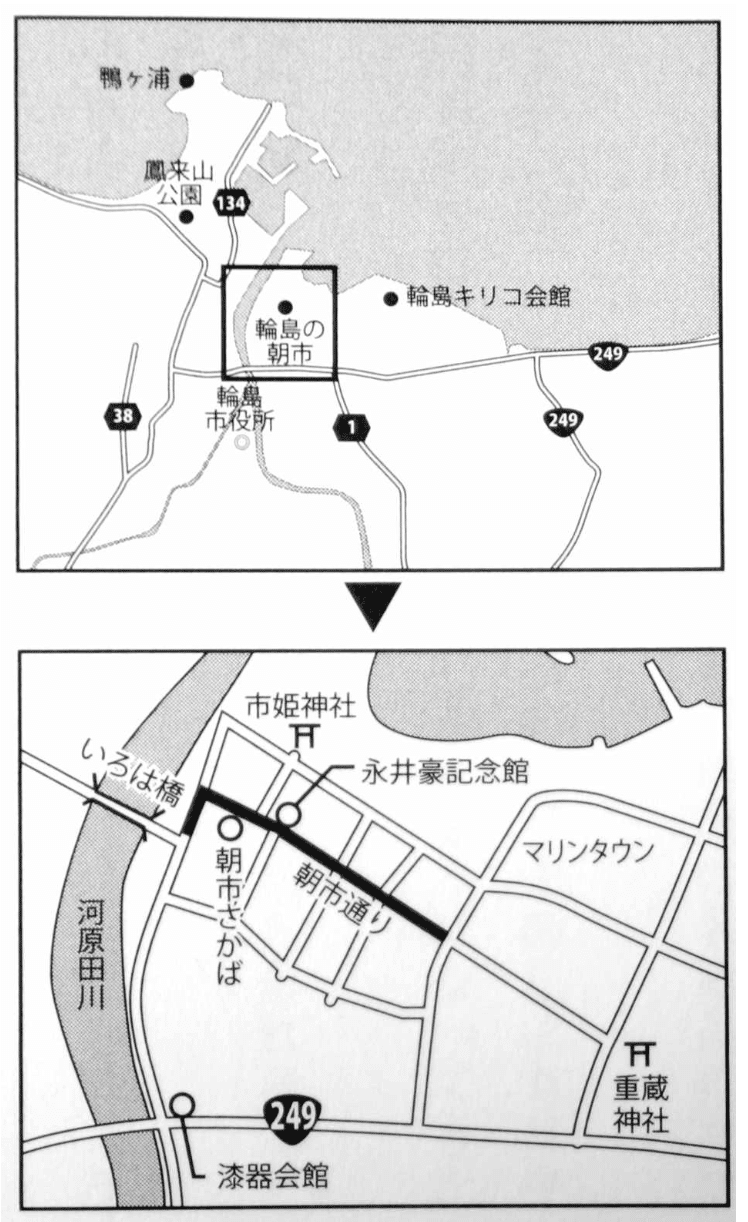

輪島市の中心街は、日本海にむかって南北にながれる河原田川の東側が河井町という中心街で、輪島塗の塗師屋が多い。西側の鳳至(ふげし)町は江戸時代は素麺で知られたが今は輪島塗関係が多い。鳳至町の北側に海士町と輪島崎町というふたつの漁師町がならんでいる。輪島の中心といえば、河井町にある朝市通りである。

まずは2013年の朝市の様子を紹介したい。

能登の食文化があつまるテーマパーク

輪島の朝市は、延長360メートルの道に最大250軒の露店がならぶ。漁師の母ちゃんが鮮魚を、海女がサザエや海藻を、農村のばあちゃんが野菜や梅干しをならべる市は、里山里海の食文化を一度に味わえるテーマパークだ。

秋の週末、地べたに敷いたベニヤ板にアケビや栗がならぶ。防水エプロン姿のおばさんが出刃包丁でブリを解体する。木の樽からはコンカイワシ(イワシの糠漬け)の香りがただよう。

「買うてくだぁ」「値段だけでも聞いてぇ」

「なんでもええから買うてぇ」という身もふたもない哀願に負けて立ち止まったら最後、「干物はおまけするさけぇ」といった具合にペースにまきこまれ、いつのまにか財布をあけてしまう。

輪島の朝市といえば魚介類の印象が強いが、冬をのぞけば野菜や果物も豊富だ。

架場昭子さん(75歳)は、みずみずしいキュウリをならべている。

「朝とったばかり。5本200円だ。スーパーより安くてうめぇぞ」。

片山信子さんは、手作りの梅干しと、近所の人が山からとってきたアケビや栗、猫用のマタタビの木を売る。

「山のものを売って、野菜や魚を買って帰る。ここでおしゃべりするのが生きがいよ」

岩渕シズ子さん(82歳)の商品は、布の草履(500円)とミニわらじのお守り(100円)だ。子どものころ靴を買えないから布やわらで草履を手作りした。その経験を生かしている。買った客にはアテ(ヒノキアスナロ)の葉を手渡す。

「アスナロだから夢がかなう。財布にいれとくとお金がたまるよぉ」

この日は布草履が6足売れた。草履は1日4足つくるのが精いっぱい。「材料もかかるし、カネにはなんねぇな」と笑う。

出坂みささん(76歳)は、ホテルやゴルフ場の調理場につとめ郷土料理店もいとなんでいたが、3年前にやめた。今は稲穂でむすんだ唐辛子やミニわらじを売っている。料理の盛りつけの経験を商品のデザインに生かしている。

「観光ブームのころはウナギを1日300匹さばいたこともある。年いったし、少しずつ仕事を減らしてきた。あとは朝市で楽しくすごすつもりや」

庶民の台所から観光スポットへ

朝市はかつて庶民の台所であり、農漁村の女性の小遣い稼ぎの場だった。

昭和30年代までは、鮮魚と野菜の露店が60~70軒ほど。輪島市中心部の住民はだれもが朝市か、住吉神社の夕市で買物をするから市街地に八百屋や魚屋は存在しなかった。

朝市通りとよばれる本町商店街は、家具店や呉服屋、靴屋など地元向けの店と輪島塗の工房が軒をつらねていた。朝市の女性たちは商店の軒先を借りて、商店の柱にクギを打ちつけて布の屋根をかけた。

観光ブーム以前は、素朴な朝市を「恥」と考える人もいたようだ。1958年に昭和天皇夫妻が訪れる直前、舗装工事のため朝市は裏の路地でひらかれていた。工事が完成してもどろうとしたら「両陛下がお帰りになるまでその場所にいてくれ」と市役所から待ったがかかった--。地元の北国新聞はつたえている。

小林政則さん(55歳)は、朝市通りの100メートル南で乾物店をいとなみ、朝市にも出店している。子どものころの「大歳の市」はとくに印象に残っている。

年の瀬の3日間、正月飾りや棒鱈、黒豆や数の子などを買う人で朝4時半から午後2時すぎまでごったがえした。地元客ばかりだから袋詰めや包装はしない。塩辛も煮干しもすべて量り売りだ。50円玉や100円玉が飛び交った。

能登の観光ブームは、菊田一夫原作で1957年に公開された悲恋の映画「忘却の花びら」(主演小泉博、司葉子)にはじまり、舞台となった曽々木海岸に旅行者がおしよせた。能登金剛の断崖をロケ地にした松本清張の「ゼロの焦点」(61年)で人気はさらに加速する。だが小林さんの記憶では、朝市に観光客が殺到するのは、高校生だった1970年代半ばだった。

当時、周辺だけで旅館や民宿が7軒あり、夜は漆器会館前で開かれる御陣乗太鼓の実演を見に行く人たちが列をなした。午後10時すぎまで観光客の下駄の音が絶えなかった。

かつて朝市は、野菜の露店が一番多く、次が鮮魚だった。観光ブームによって、みやげとなる海産物の加工品の店が急増した。一方で、1981年に市街地に最初の大型スーパーが誕生し、2年後にさらにもう1軒開業した。働いている女性は朝市にはかよえないから、多くの市民が大型スーパーに流れた。野菜や鮮魚をあつかう露店は年々減っている。

いま朝市の売り上げの9割を観光客が占めるという。

外国産「表示義務化」でホンモノ志向へ

能登観光ブームが訪れるとリュックを背負った「カニ族」やツアー客が殺到する。1955年に1万4000人だった輪島市の観光客は65年には35万人、ピークの80年には270万人になった。

観光客の数にたいして、みやげが圧倒的にたりない。

「赤く変色したワカメを捨てようとしたら、それでもいいから売ってくれと言われました」

小林さんはそうふりかえる。世界の貝殻の袋詰めを業者から仕入れてならべたら、能登になんの関係もないのに1袋500円で飛ぶように売れたという。

昔の朝市は地元の漁師や農家がその日とれたものを売っていた。海が荒れれば店先から鮮魚が消え、糠漬ばかりがならんだ。

80年代に宅配便が普及してカニや魚に観光客がむらがると、毎日商品をそろえなければならなくなる。輪島の魚だけではたりず、金沢の市場などから仕入れるようになった。

ロシアのカニやメキシコのアワビ、カナダのアカウオ、中国の箸などがならぶ朝市通りを「国際通り」とよぶ地元住民もいる。

「カニのあつかいが一番むずかしかった」

前組合長の安藤登允(たかよし)さん(78歳)はふりかえる。ズワイガニの漁期は11月から3月で、それ以外の時期はよそから仕入れている。

「ロシア産なのに『北海道産』って売る人もおった。1人2人のために全体が誤解される。自分で自分の首をしめることになるから心配だった」

ズワイガニの漁期ではない春から秋、「輪島のカニ」とかんちがいして買う観光客は今も少なくない。「輪島のカニやと喜んでる客に、今のはロシア産です、とはとても言えない」ともらす飲食店主は今も少なくない。

2004年のJAS法改正で原料と原産地の表示が義務づけられた。組合は表示の徹底を呼びかけ、09年からは県と協力して年2、3回、抜き打ち調査をしている。

「高齢化で、自力でシールを用意できる人は30人もない」(組合事務局)から、組合でシールづくりも請け負っている。その結果、アカニシ貝を「蒸しサザエ」として売ることはなくなり、輸入品をつかった蒸しアワビは「メキシコ産」と記されるようになった。

県内で揚がったズワイガニは06年から「加能がに」のタグがついている。県漁協輪島支所は「輪島海女採りあわび」と「輪島海女採りさざえ」を2010年に商標登録し、アワビには「輪島海女採り」というタグをつけた。

ここ数年で本物志向が浸透してきたといるという。

一方、北前船の寄港地だった輪島は外の産品を加工する技術もすぐれている。

たとえば、ハチメ(メバル)よりひとまわり大きなアカウオは、カナダなどから輸入しているが、骨がはずしやすく脂がのっているため輪島では「ハチメの干物」として定着している。サバの一夜干しも、脂がのっている北欧産を好む人が少なくない。

「北前船の物流も全国有数の巨大露天群が成立する背景のひとつだった。地元産にこだわるとともに、他産地のものを生かす文化も発信する必要がある」と、2013年7月まで組合の事務局長をつとめた大積晴夫さん(54歳)。

「輪島の蒸しアワビは塩と酒だけでつくり、やわらかくて日本一うまい。メキシコ産はかたくて味がしみないせいか味付けも色も濃い。値段や味の好みもあるから、きっちり表示して食べ比べられるようになればおもしろいね」と小林組合長も話す。

組合は2012年から、独自商品づくりをはじめた。ゆるキャラの「朝いっちゃん」を生み出し、その手ぬぐいを発売した。加工食品づくりにもとりくんでいる。組合で商品開発のノウハウを蓄積し、露店の女性たちに独自の商品づくりをうながすためだ。「外から仕入れるのではなく、それぞれの店に地元にしかないオリジナル商品がならべば、活気がでるはず」と小林さんは期待する。

商品づくりだけではない。露店で購入した干物や貝を自分で焼いて食べられる「炭火焼きコーナー」をもうけた。2011年には「朝市さかば」がオープンし、朝市で買った魚やサザエを100円で調理するサービスもはじめている。

最後の下駄屋が消えた

2013年夏、1枚の折り込みチラシが輪島で話題になった。「さよならセール 83年の歴史に幕を閉じます」。朝市通りで1930年から親子2代にわたってつづいた「あんどう下駄屋」が閉店を告知したのだ。

さっそく訪れると、めずらしい履物がならんでいる。たとえば雪駄。値札を見ておどろいた。「5万5000円」。表面は竹の皮を薄くはいで編んでいる。「もう編める職人がおらん。二度と手に入らん」と店主の安藤登允(たかよし)さん(78歳)。

「やつおれ」は、底の木が八つに割れていることから名づけられた。柔軟でうごきやすい。九州の漁師が輪島に入港して飲みにでる際にはいたという。「あさぶら」は自転車のタイヤを裏にはってあり、とび職や植木職人が使った。以前は裏に麻をはって「あさうら」とよばれていたのがなまったらしい。

棚には木目がそろった柾目の下駄がならぶ。「昔は料亭に着流しではいって玄関にマサ(柾目)の下駄があると親方か素封家やってわかった。若い職人がはくと『稼ぎもねえのに親方のまねするな』って怒られたわいね」

輪島には1960年ごろまで下駄屋が30軒以上あった。輪島塗の塗師屋の職人が多く、習いごとが盛んだったからだ。信心深い漁師は、毎年正月の宮参りの前に下駄を新調した。安藤さんの店には弟子や職人4人が働いていた。4年の年期が明けた弟子には、道具一式と紋付きを贈った。

だが、洋装化がすすみ、正月にも新調せず修理ですませるようになる。習いごとをする人も減る。いつしか手作りの下駄屋は姿を消していった。

「うちが本格的な下駄屋では最後や。八寸の木をどうつぶせばどんな下駄がとれるかわかる人なんかもうおらん。日本の生活文化なのにさびしいわい。未練もあるけど、跡取りもおらんし、しゃあねえわいね」

朝市通りの漆器店「なつめの店小西」はかつては旅館だった。小西達雄さん(60歳)は1978年に婿入りした。連日押しよせる観光客を見て「お金がいっぱい歩いてる!」と思い、一階に漆器店をひらき、自分でつくった蒔絵の食器を売りはじめた。

まもなく、近くに大規模な土産店ができて売り上げが半減する。81年には輪島で初の大型スーパーが開店し、2年後にはさらに1店増えた。本町商店街(朝市通り)には、家具や靴、食料品、洋服…といった地元向けの店がならんでいたが、大型店に負けて、多くの店が観光客向けの箸をあつかいはじめる。

かつては「旦那様」として露店の女性たちにやさしかった商店主も店先にスタンドをだし、露店の女性と場所を争うようになった。「大型店進出と不況で全部がライバルになって秩序がめちゃくちゃになった」と小西さんはふりかえる。

小西さんは、大型店進出を見越して30年前から、観光雑誌や新聞に広告をのせ、国道沿いに無数の看板をもうけてきた。数百円の箸でも無料で名前を入れるサービスもはじめた。筆で文字を記す5分間ほど、客が店にとどまる。客がいるから外の客もはいりやすい。通りが閑散とする午後も店には客足が絶えないという。

積極的な宣伝で一定の成果をあげてきただけに行政の動きが歯がゆいとかんじる。

「これ以上観光客が減ったら輪島は壊滅や。市の職員の2、3割は全国に半年ぐらい出張させて、輪島の自然や文化を宣伝させたるべきや」

そんな朝市通りが2024年元日の地震で失われてしまった。(つづく)

コメント