列車事故のさなか「警察官ネコババ」姑息に発表

昭和63年(1988)3月26日の朝刊、私立高知学芸高校生ら28人が死亡した上海列車事故で大騒ぎの紙面の片隅、第二社会面の右端にこんな見出しの記事が載った。「落とし物 警官着服」「派出所に勤務中」「主婦が届けた15万円」。当に、上海で起きた未曽有の大事故のタイミングで、大阪府警の警察官の不祥事を世間に公表するという姑息な手段だった。そのうえ、この事件は単なる一警察官の不祥事とは違い、「警察権力が善良な主婦にネコババの疑いをかけて濡れ衣を着せようとした」前代未聞の事件だった。題して、「おなかの赤ちゃんが助けてくれた」。

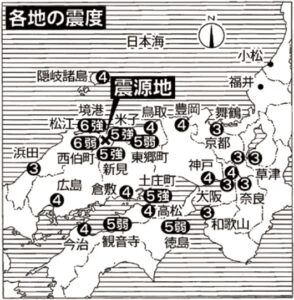

昭和63年(1988)3月25日付の読売新聞大阪本社発刊社会面。上海列車事故で大騒ぎの最中に大阪府警は「拾得金を警官が横領した」と発表

15万円拾得し交番に届け出、落とし主も判明

その1か月ほど前、2月下旬のある日の午後、堺市役所の記者室で原稿を書いていた中山公記者(当時39歳)のもとに、顔見知りの市会議員が訪ねて来て言った。「なんかなあ、中山さん。派出所に届けられたお金が消えているらしいよ」。眠気を催す午後の気分が吹っ飛んだ。「へっ、なんですって?」。中山記者はすぐに車を飛ばして、拾ったお金を派出所に届けたという主婦に会うため、夫が経営する堺・泉北ニュータウン槇塚台にある青果店を訪ねた。

夫妻はフードショップ「カネヒロ」を営む具足清治さん(当時39歳)とみち子さん(同36歳)。みち子さんは4歳と2歳の男の子の子育てに追われながら、「カネヒロ」の経理を切り回していた。そのみち子さんが、2月6日午前11時40分ごろ、店先に落ちていたと、パートの店員から受け取った新札ばかり15万円入りの大和銀行の封筒を胸に抱えて店から1分ほどの槇塚台派出署に拾得物として届け出た。15万円を落としたのは、同じ槇塚台3丁目に住む男性だった。甥の結婚祝いにと下した新札。翌7日朝になって紛失に気付いた男性は夕方5時ごろ、槇塚台派出所に口頭で届け出たという。本来ならここで一件落着のはずだった。ところが。

「15万円の届け出がない」と堺南署 何かがおかしい……

15万円入りの封筒を拾って店員に渡したおばあさんが9日朝、店に来て「あのお金どうなりましたか」と聞く。男性もひょっとしたらと「カネヒロ」にやってきた。レジの女子店員は目を丸くした。「とっくにお金が戻っているとばかり思っていたのに。まだだったんですかあ」。男性は「お金あったんですか」とその足で派出所へ回った。その時初めて正式に遺失物届が受理されたという。みち子さんは一連の話を夫から聞いて、堺南署に「一体どうなっているんですか。はっきりさせてもらえますか」と言ったが、応対した会計課員は「15万円を拾ったという届けはないですけどね」と答えた。ここで初めて、みち子さんはこの「不思議な事態」を悟ったのだ。何かがおかしい。

ところで、この連載「大阪のメディアを考える『大阪読売新聞 その興亡』」を書き始めたきっかけの一つにこの“事件”を思い出したことがある。それは今年2月の下旬、大阪・十三のミニシアターで開かれた放送法研究会で読売新聞大阪本社と大阪府との包括協定を巡って議論をした時のこと。その後の懇親会の席で、大阪府交野市職員の男性が筆者に話しかけて来た。「ぼく、子どもの頃に、読売新聞の連載『おなかの赤ちゃんが助けてくれた』を読んだのですが、すごく感動したことを覚えています」。ハッとした。忘れてた! そうだ! あの連載は大阪読売の誇りだったと。権力に対峙する新聞の真の姿だ。調査報道の神髄を見せた連載だった。このことを再び、多くの人に読んでもらいたい。そう思ってこの連載を始めたのだが、書き始めたら、なかなか「おなかの赤ちゃん」まで行き着かなかったが、ようやくだ。

妊娠の主婦、逮捕に耐えられるか捜査照会 胎児のおかげで免れた逮捕

話を戻そう。みち子さんの身に「逮捕」の危機が迫っていた。それが昭和63年6月13日の夕刊で始まった連載の初回の記事だ。追跡ドキュメント①「おなかの赤ちゃんが助けてくれた」のタイトルとともに、見出しは「産院へ捜査照会書」。「捜査関係事項照会書 捜査のため必要があるので左記事項につき至急回答されたく、刑事訴訟法第197条第2項によって照会します。昭和63年2月27日 大阪府警堺南警察署 古賀忠久 産婦人科院長殿 照会事項 堺市槇塚台3丁1番15号 具足みち子 昭和26年3月31日生 右の者について貴院に通院治療を受けている事実があれば電話にて次のところに回答願います(通院の事実がない場合は電話連絡は結構です)。」こんな書き出しだ。

要するに、当時、みち子さんが妊娠していたので、身体が逮捕に耐えうるかどうかを産婦人科医院に問うことになる捜査照会書だ。この文書は2月末に、堺・泉北ニュータウン内と周辺の産婦人科医院十数か所に一斉に郵送され、3月1日にみち子さん宅から目と鼻の先にある産婦人科医院の院長が堺南署に電話をしてきた。「具足みち子さんなら確かにうちにかかっていますが……」。翌2日、刑事2人が来た。刑事は、みち子さんがお金を拾って派出所に届けたというが、届いていない。警察では証拠が挙がっているし、届けた時間には派出所に誰もいなかった。留置(逮捕)して調べたいが、耐えうるかどうか聞きたい、と言った。院長は妊娠3か月以前だし切迫流産しかけたこともあるので、医者としてそれは出来ないと答えた。刑事は「何とかしてくれないか。現在は異常ないと書いてくれないか」と食い下がったが、そんなものは書けないと断った。それなら、現在の妊娠の進み具合を書いてくれと言われて、院長は<妊娠何週何日 切迫流産>と書いた。当に危機一髪、逮捕寸前だったのだ。

主婦「派出所に届けた」 堺南署は否定

それから信じられない展開で、みち子さんは日を追うごとに、ネコババ犯人として警察の包囲網が縮まってゆく。そんな時に、読売新聞大阪本社堺支局員だった中山記者が、事の端切れを知る。中山記者の取材に、みち子さんは誠実に答えた。「何度も確かめたよ。でも、全然話にブレがなかった。終始一貫していたよ。みち子さんの話は」。新聞記者の直観は「この人はやっていない」だった。それから堺南署に向かう。堺南署のT副署長に質問を投げかけた。いつもの軟らかい副署長の表情が急変し、「なんで知ってるっ」「誰から聞いたっ」「女からの電話か」「あの女、おかしい」と気色ばみながら、署長室に入った。I署長に刑事課長が加わって応対した。副署長は「捜査本部体制を敷いて調べている。書くのは待ってくれ、そのうち逮捕する。逮捕したらお宅だけ真っ先に言うがな」、署長は「今書かれたら大変やがな」と言った。中山記者はさらに慎重な取材を続けた。①15万円の落とし物がある②みち子さんは派出所へ届けたといっている③警察は受け取っていないといっている――の3点を記事にして、3月6日の朝刊セット版から第一社会面トップ記事で報じた。主見出し「拾った15万円蒸発」で、「頼まれた店 派出所に届けた」「堺南署 その時間は留守」「ニセ警官の疑いも」。いわゆる両論併記のスタイルだ。そりやぁそうだ。逮捕権を持っている警察と一介の主婦。記者の直観が働いたとはいえ、よく書いたものだ。実際、中山さん(74)は「正直言って、今でも怖いよ。でも、みち子さんの言うことが信じられると思ったのだけど、併記で書いた」と、事件から34年後の令和4年7月末、大阪難波の喫茶店で取材した時も、感慨深げに話してくれた。

出稿ぎりぎりの6日未明、中山記者は再度、堺南署幹部に電話を入れてコメントを求めた。副署長は「お宅の会社には、わしもようけ知り合いがおんねん、そんな記事ボツにするのわけがない。そんなもん書いたら恥かくだけだ」、署長は「どない書いても一般の人は警察が悪いと思うがな。どう責任取る。昔の警察と違って変なこと書いたらこっちも対抗手段とる」。過剰なまでの反応だった。この報道を境に、事件は意外な展開を迎える。(つづく)

コメント