戦後の日本映画が描いてきた日中戦争から太平洋戦争終戦に至る「戦時の昭和史」は、フィクションであれドキュメンタリーであれ、当時の支配層・軍部の動向やその影響下にあった庶民生活(銃後)の苛酷さを軸に描かれることが多く、現実の戦場での兵士たちの命を懸けた日々のその内面がどのようなものであったかは、あまり描かれてこなかったように思います。というより、描けなかった。なぜなら、その領域は生き残るため「豹変」せざるを得なかった戦場を体験した彼ら兵士にとって、あるいは彼らとの繋がりのなかで戦中・戦後を生きてきた日本人にとって、戦時中はもとより戦後もある種のタブーというか不可侵領域であったからではないでしょうか。それは戦後日本の戦史研究のあり方に関係することもあるのかもしれませんし、もちろん兵士が家族などに出す手紙類には検閲もあり、従軍取材者にも報道規制があったことで、残された資料・報道・映像記録の乏しさや内容自体もまた要因のひとつでしょうが、一番大きな理由はおそらく、戦場を体験した兵士にとって、ひとりの人間として「言葉に出来ない経験もある」ということだったろうと思うのです。

あまり雑駁な世代論は慎むべきでしょうが、終戦後帰還した元日本軍兵士の方たちの子供達が、いわゆる団塊世代「戦争を知らない子供たち」であってみれば、その父親世代が国を挙げての戦後復興の潮流のなかで「沈黙」とともに生きたこともまたむべなるかなと感じます。

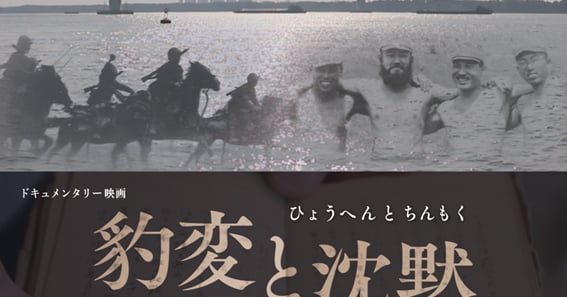

さて、4名の日本軍兵士が遺した戦中日記で昭和の戦争史を描こうとする、映画『豹変と沈黙ー日記でたどる沖縄戦への道』は、まさにその戦中・戦後のタブーに大きな一石を投じる、新しい歴史素材と表現手法を駆使した見事なドキュメンタリー映画です。あの戦争が何であったのか、その実相に迫ろうとする迫力と明晰な表現が素晴らしいです。複数の日本軍兵士の日記を読み解きながら、その近親者たちの言葉も織り込みつつ、1937年南京虐殺事件から1945年沖縄戦までの日中戦争・太平洋戦争を縦断しながら、あの戦争の時代に生きた人々への共感と昭和史への知的好奇心を掻き立てます。

ほんとうによくこれらの日記を残していただいた、発見していただいたと遺族の方々には感謝したいですし、それを映画にしていただいた原監督にも敬意を表します。(冒頭の写真は1937年当時の陣中日記)

見事なドキュメンタリーでありながらドラマチックで斬新な演出にも驚きました。日記に書かれた筆跡映像とその朗読と毛筆による書写が抜群の効果を上げています。故人が命がけで書き綴った「言葉」が「文字」で遺された、その稀有な記録への敬意が迫真の映画表現となって結実しているというべきでしょうか。今年は戦後80年。あの戦争を体験談として語り継ぐことが可能な方々が本当に少なくなっています。そういうこの年に、兵士の方々の戦中日記をモチーフに新たな戦時ドキュメンタリー映画の可能性を示してももらったことにも大きな意味があると思います。

原監督のメッセージはこの作品の核心を語っています。「戦中日記との出会いは新たな地平を開いてくれました。万年筆の文字が静かに伝える戦場のリアルがありました。戦争が人間的な営みで、生身の人間が感情を伴って行うものであることを教えてくれました。」「私はこれらの日記を”社会の記憶”として歴史に刻みたいと、この映画に挑戦しました。」

ぜひ多くのかたに観ていただきたいと切に願います。

○総合デザイナー協会 特別顧問 園崎明夫

●『豹変と沈黙ー日記でたどる沖縄戦への道』 10月11日(土)より大阪・第七藝術劇場で公開

コメント