8月26日、大阪・十三の第七藝術劇場でドキュメンタリー映画「キャメラを持った男たち ー関東大震災を撮るー」上映後、井上実監督と元神戸新聞カメラマンの金居光由さんが登壇し、トークイベントが行われた。その模様を報告します。

「キャメラを持った男たち」

関東大震災 ―

倒壊した帝都東京を記録した映像が残されている。猛火に追われ大混乱のさなかにこの映像は誰が撮影したのか。音もない、モノクロームの記録フィルムが、世紀を越えて今、語り始める。

1923年9月1日午前11時58分。マグニチュード7.9の巨大地震が東京、神奈川を中心とする関東地方を襲った。激震は建物を倒壊させ、木造家屋が密集する地域は火災により焦土と化した。10万人を超える死者を出した関東大震災である。

現在、手記や回顧録、遺族たちの証言などによって震災直後を撮影したキャメラマンは3人判明している。岩岡商會の岩岡巽。日活向島撮影所撮影技師の高坂利光。東京シネマ商會の白井茂だ。

3人は誰に命令されたわけでもなく、夢中で手回しキャメラをまわした。逃げさまよう避難者からは “こんな時に撮影してんのかよ!”という罵倒や暴力にもあった。映像からは惨状とともに、この災害を残さねばという彼らの強い使命感が伝わってくる。3人が撮影したフィルムは複製され、バラバラに構成されて全国の映画館や集会場で公開された。そのフィルムのいくつかは世紀を越えて現代に残り、デジタルアーカイブ化が行われている。アーカイブは、自然災害が多発する日本で生活する私たちに、被害のすさまじさを伝える記録として、今も生き続けているのだ。

重いキャメラと三脚を持って、キャメラマンは被災地をさまよいながら何をみたのか。撮ったものはどのような映像だったのか。そして残されたフィルムから何を知ることができるのか。

関東大震災を撮ったキャメラマンとそのフィルムが今、私たちに語りかけてくる。

“こんな時に撮影してんのかよ!”という罵倒。これに対して、カメラマンとしてできるのはその場を記録して残していくことに徹した

トークイベントの冒頭、井上監督が今日のトークイベントの狙いをこう説明する。

「この映画は関東大震災の時、キャメラを持った3人の男たちのドキュメンタリーです。映画の後半には東日本大震災時、カメラを持った報道カメラマンも登場します。しかし、阪神淡路大震災に関しては、ワンカットもありません。私自身、どうしてなのかと思ったりします。というか、考えなかったんです。自分のことを棚に上げてですが、今、阪神淡路大震災の記憶の風化が進んでいると危機感を抱きます。阪神淡路大震災の時に、被災現場を回ったカメラマンに阪神淡路大震災のお話を今日は聞こうと思います。それがこの映画に返ってくるとすれば、意義があることだと思います」

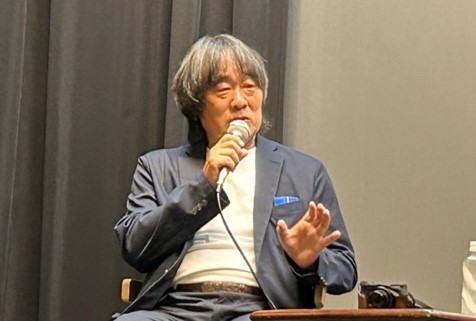

司会の第七藝術劇場の小坂誠さんがゲストの金居さんを紹介する。阪神淡路大震災の時、キャメラを持った男たちの一人だ。

「元神戸新聞社のカメラマンで現在日本写真家協会の正会員の金居さんです。金居さんは、神戸新聞の報道カメラマンとして、阪神・淡路大震災の発災から長期に渡って被災地を撮影し続けてこられました。まず、この映画をご覧になって、いかがですか」

金居さん

「関東大震災に関して、これまで静止画はいろいろなところで見ましたが、今回、動画がたくさん残っていたことを知りました。はじめて、火事の現場や人々が逃げまどう姿を見ました。生の映像は改めてすごいなあと思いました」

金居さんは続けてこう話す。

「阪神淡路大震災が発生した当時、私は新聞社のカメラマンでした。今でこそ、デジタルカメラがあれば動画を撮ることができますが、当時はフィルムで、新聞社のカメラマンが動画をあわせて撮ることはなかったです。地元テレビ局のサンテレビや神戸市が撮影した当時の映像を見ると、音も入り、声も入り、臨場感がそのまま閉じ込められているんです。スチールではかなわないなあと感じました。今から100年前、関東大震災の被災を撮影して記録を残した人がいるんだと改めて思いました」

2年後、阪神淡路大震災発生から30年となる。金居さんは記憶の風化を危惧する。

「地元でも記憶が風化している気がします。南海トラフが来た時に、阪神淡路大震災の時、僕たちが必死で市民の命を守る、市民の生活を守る、そのために新聞を少しでも役立てなきゃという思いが本当に届けられているのか、という思いもあります」

小坂さん

「井上監督、金居さんにまず聞きたいことはどういうことですか」

井上監督

「この映画のキャッチフレーズは、“こんな時に撮影してんのかよ!”です。私が思うんですが、この言葉は100年前、映画に出てくるキャメラマンたちが言われた言葉だと思います。災害の大きい小さいに関わらず、あるいは事件であっても、災害や事件という暗い出来事でなくても、例えばUSJに行った時に、映像を撮っている時でも、言われるような言葉かなあと思います。つまり、撮る側と撮られる側の間には、“こんな時に撮影してんのかよ!”というバリヤーがあるんですね。このバリヤーの前でびびることもあるし、突き抜けていかなければいけない課題だと思うこともあるし、我々が記録をする時の一つのハードルになっていることもあると思います。金居さん以上にこの言葉を言われた経験がある人はあまり、いないのではないかと思います」

金居さんが阪神淡路大震災当時を振り返りながら、こう話す。

「当時、神戸新聞は、よぽど、大きな事件や事故がない限り、カラーで紙面を飾ることはありませんでした。私が入社した当時、フィルムは支給制で、自由にフィルムを使えませんでした。そういうことがあったので、私は日頃から、フィルムをストックしていまして、自宅にカラーフィルムを20、30本蓄えていました。機材も自分で揃えていました。自宅からすぐ動けるように準備をしていたんです。阪神淡路大震災が起こった時、まさか神戸が震源地だとは思っていなかったんです」

金居さんはカメラを持って撮影を始まる。

「当時、神戸市垂水区に住んでいました。明石市に接する神戸市の西の端です。そこからミニバイクに乗って、三宮の本社を目指すんですけど、まあ見事に、一歩、外に出ると、ボクシングに例えると、15ラウンド闘うような感じでした。絶対、記録してやろうとかではなくて、大きな事故や事件が起これば、夕刊の一面、社会面、写真グラフ面で取り上げ、写真は20、30枚が必要なんです。当時、最大で36コマしか撮れませんから、逆算しながら撮影するんです。締め切りはお昼過ぎでした。地震発生直後から、ミニバイクで西から東へ移動しながら撮りました」

「三宮の街が見えるところまで来ると、湾岸戦争のように黒煙が10本ぐらい上がっていました。夜が明けているはずだったのに、まだ真っ暗でした。雪が降るような寒い朝で手をかざすと、雪に交じって黒い煤が落ちてくるんです。なんだ、これは!?と思いながら、何が起こっているのかわからないまま、会社を目指して行きました。大きな火事が起こっていて、これはえらいことだ!と、行けば行くほど、家が燃えて、たくさんの人が消火もできない、水が出ませんから、もう燃えるにまかせてというところを写真撮りながら行くんです」

そして、“こんな時に撮影してんのかよ!”の言葉を浴びる。金居さんの体験談が続く。

「腕章を巻いて、写真を撮っていると、「おまえ、なに撮ってんねん!」といろいろなところで言われました。それに対して私は、「神戸新聞のカメラマンです。この現状を新聞に載せて、被災地以外の人に情報として発信していく。それプラス、この起こったことを自分は記録していく」と説明すると、「よし、わかった。それなら、しっかり撮ってくれ。しっかり取材して残してくれ」と納得してくれました。この経験があったので、どんな悲惨な現場を見ても、もう自分は割り切って、自分ができるのはこれなんだという思いで、仕事を続けることができました。ですから、自分としては、夕刊用にまず、紙面を作らなあかんという思いがあったんですけど、消火活動や人助けは自分ができるわけではないし、それは人に任せて、自分ができることは、その場を記録して残していく、というふうに、徹しました。だから、その強い思いがあったんで、気持ちもぶれずにすんだというのがあります」

関東大震災当時、ニュースカメラという考えはなかった

関東大震災当時、金居さんのようにカメラを持って被災地に行って、現場を撮影して報道すること自体が一般的ではなかった。

井上監督

「今、我々がドキュメンタリーと言って、報道されているもの、あるいはいろいろな記録映画を観ることができます。そもそも、関東大震災が起こった時代、ドキュメンタリーというものはありません。<出来事写真>と言っていました。<活動写真>は劇映画で<出来事写真>はニュース映画です。当時は成熟した時代ではありません。なぜかと言えば、成熟したカメラではなかったからです。映画は工業や技術とすごくリンクしているんです。関東大震災当時のキャメラでニュース映像を撮影することはほぼ無理です。今回、神戸映画資料館から当時の手回しキャメラを借りて、撮影しましたが、撮影するのに30分ぐらいかかりました。ピントも合わないし、露出も決まらず、ファインダーもないんです。ニュースカメラという考えがないんです。撮るのはあくまで、スタジオでキャメラを置いて撮る劇映画か、動く絵葉書としての東京見物や大阪見物みたいな風物映画でした。関東大震災の現場を撮影しようを考えたキャメラマンはわずかだったと思います」

小坂さん

「この映画に出てくる高坂利光は、関東大震災の現場を撮影して、すぐに現像して、それを劇場で公開しました。それがヒットしたわけですね」

井上監督

「高坂もそうですが、映画に出てくる3人とも現像する技術を持っていました。昔のキャメラマンは現像も自分でやるんです。フィルムがあれば、撮影して、現像して、映写機で上映することもできたんです。本当に昔の技術者はすごいなあと思います」

出刃包丁を突き付けられて、「フィルムを出せ!」に対して、「絶対に渡しません」

小坂さん

「撮影現場で“こんな時に撮影してんのかよ!”と言われながらも、映像を残していかなければならないという正義感を感じたり、映画にして上映したら劇場に多くのお客さんが来るのではないかと頭の片隅にあったかもしれません。そういういろいろな思い、葛藤があったのではないかと思います。金居さんはどうでしたか」

金居さん

「兵庫区で2階建てのアパートが崩壊した現場にカメラを向けて、撮ろうとしたんです。カメラを向けた先に、アパートの中に住民が2人いて、そのうちの一人の男性と目が合ったんです。目が合って、ずっとこちらを見ているわけです。内心、やばいなあと思いました。そうしたら、目が合った男性が僕の方に走って寄って来て、「おまえ、今、写真撮ったやろ!フィルム出せ!ここでわしの兄貴が死んだんや!何そんな現場撮ってるんや!フィルム出さんかい!」と。「私は新聞社のカメラマンでフィルムをお渡しすることはできません」と言ったら、「おまえ、この写真を新聞に載せたら、殺しに行くからな!」。見たら、出刃包丁を突き付けられていました。フィルムにはこれまで撮った貴重な写真があって、絶対に渡せませんでした。「この写真は絶対に使いません。もし、使ったら殺しに来てくれてかまいません」と言いました。それでフイルムを渡すことなく、その場は解放されました。だから、フィルムを渡さないためには、ちゃんと相手に納得してもらう、そこを逃げるとダメなんです。撮るなと言われた時も、その場を立ち去るのではなくて、どうして撮っているのか、相手に説明すれば、その気持ちが届いて、「よし、わかった。しっかり記録して残してくれ」ということにつながると思います。それで僕はうまくいきました」

夢中になりながら自分をコントロールする、職業人のカメラマン

現場で写真を撮影して、それで終わりではない。現像しなければならない。しかし、三宮の神戸新聞社屋は倒壊した。金居さんの話が続く。

「新聞の編集局を別の建物に移しました。現像液を社屋から持ち出せたので、現像することが可能でした。仮の編集局が入った建物に眼科があって、眼科のトイレを借りて、現像しました」

震災の1年前に神戸新聞社は京都新聞社と、停電などで新聞が発行できない場合に対処するための協定を結んでいた。

「京都新聞につながった電話の受話器をガムテープでぐるぐる巻きにして、電話をつなぎっぱなしにして、やり取りをしました。倒壊した社屋を見た時、新聞を出せないと思って、肩の力が抜けましたけど、「京都で出すで!」の声を聞いて、気持ちをリセットして、紙面用の写真を撮らなあかんと、現場に出ていきました」

井上監督

「プロですね」

そして、井上監督はキャメラマンの高坂利光の話を始める。

「高坂は当時19歳でした。高坂は東京で現像できないとわかっていたんです。京都に行けばできるということで、信越本線で京都に行くんです。震災で東海道本線がだめだということで、信越本線で行くために、日暮里から乗ります。その方がアクセスがいいんです。したたかですね。19歳の青年が夢中になって撮影して、いざ観せる時どうすればいいか、頭の中で計算が立って、これに乗れば京都に行けるぞ、京都に行けば現像ができるぞ、現像できればすぐに観せれるぞ、というふうにぱっと、計算できたんですね」

そして、こう話しを続ける。

「金居さんのお話を聞いていると、職業人としての行動というものをすごく感じました。二の矢、三の矢ができている、それがしっかりできているから、さっきの出刃包丁の男性にも対峙できたんだと思います。どこかで、気持ちは燃えているんだけど、ちゃんとコントロールできていると感じます。逆に言うと、コントロールばかりをやっていられないから、夢中になってやる。金居さんの手記を拝見しましたが、みなさんの前で言うのは不謹慎ですが、手記を読んだ私の感想は、「めっちゃ、もえてやったなあ、生き生きしている」。おそらく、高坂も同じだったと思います。すごい逆境の中にいるんだければ、逆境の中にいる時ほど、ものすごく燃えてしまう、という逆説ですね」

金居さん

「阪神淡路大震災は、連休明けの早朝に発生しました。新幹線も動いていませんでしたし、一番電車もそんなに動いていませんでした。風がほとんどなかったんです。火災が何十か所もあって、黒煙が何本も上がっていました。それが真上に上がっていたんです。もし、風があれば、被害はふくれ上がったでしょう。なぜ、自分が取材できたかというと、出勤時間前で、家族や社員の安否確認が早くできて、取材現場に集中することができたんです。もし、昼であれば、デパートも銀行も動いていて、地震でそれらが倒壊して、実際より被害が相当大きくなったに違いありません。そうであれば、果たして、自分はどんな気持ちでいられただろうかと思います」

金居さんはこれから起こる地震に目を向ける。

「これから、大きな災害が発生した時にバッテリーがなくなった時、デジタルカメラやスマホはただの箱になります。そうなった時、カメラマンはどうするのか、そういうことを考えています」

トークイベントの最後、会場から質問が上がった。

「関東大震災のフィルムの中に、朝鮮人虐殺の状況を映した映像はあるのか」

井上監督

「残っていないことは事実です。フィルムがどういう経緯で残ったのか、どういう経緯で残っていないのか、を調べるのは大事だと思っています。映画に登場する3人のキャメラマンが被災現場で虐殺の現場を見たのかもしれません。見るのと撮るのとは違います。撮らなかったかもしれません。撮れなかったかもしれません。撮ったけれど没収されたのかもしれません。私は没収されたと思います。震災後、権力側の情報は漏らさない、権力側に都合がいい情報は流す、そういう事例をたくさん見たので、おそらく残っていないし、これからも見つかるかどうか、わかりません。事実としては残っていません。1923年の現在地としてのフィルムがあって、2023年の現在地がこの映画です。関東大震災のフィルムとこの映画を結びつけるために、フィルムになかったから朝鮮人虐殺の事実はなかったではなく、昨年9月1日に撮影した朝鮮人の慰霊碑のシーンをくっつけることで、<朝鮮人虐殺があったことを知っています>ということを表現したかったのです」

阪神淡路大震災時、カメラを持った男たちが撮影した映像は今、誰でも見ることができる。金居さんが紹介する。

「地元のサンテレビのカメラマンが撮影した映像は、神戸大学の震災文庫で見ることが出来ます。当時、様々な地域に出たカメラマンが撮った映像すべてが収められています。音付き、声付きです。あの時、何が起こったのか、がわかると思います」

●神戸大学附属図書館震災文庫

阪神淡路大震災の映像・写真などは、神戸大学附属図書館の震災文庫に収められている。震災文庫の収集資料は、商業出版物・私費出版物、各種団体・個人による研究報告・調査報告・統計資料・講演会等の記録・レジュメ・チラシ類などの印刷資料のほかに、電子資料(CD-ROM 等)・ビデオ・録音カセット・マイクロ資料・写真・地図など多岐にわたる。2022年8月末現在約 56, 000 点にのぼる。

また、震災文庫はデジタル化を積極的に行い、公開している。デジタル化された資料は、2022年8月末現在約12,600件。

〇ドキュメンタリー映画「キャメラを持った男たち ー関東大震災を撮るー」公式サイト

●ぶんや よしと 1987年毎日放送入社、ラジオ局、コンプライアンス室に勤務。2017年早期定年退職

コメント