「ひ」が「し」になる江戸っ子記者

森栄徹さんの訃報に続いて、今度は読売新聞大阪本社地方部次長時代に大変お世話になった元地方部長の恒川敏明さんが亡くなった、と連絡が入った。享年78歳。この人も大好きな読売の先輩だった。江戸っ子で関西に来て長いのに、言葉が直らなかった。「ひ」が「し」になる。例えば、「広島総局は酷いな」が「しろしまそうきょくはしどいな」となる。気風のいい人で、酔えば必ず美空ひばりの「お祭りマンボ」を歌った。

酒鬼薔薇事件で責任を取らされて松江支局長でのんびりしていた私を、1年足らずで本社に呼び戻した張本人だ。

「いつまでも松江で遊んでいたらあかん」と言われ、「地方部は嫌だと」抵抗したが、ダメだった。「事件は田山と君に任せるわ」と言われた。恒川さんは社会部では労農担当という地味だが、難しい担当だった。その頃は、たまに飲みに行くくらいだったが、気が合った。泊まり勤務以外の日は、たいてい、田山一郎さんと3人で飲み、歌った。飲み過ぎて、池田市の恒川宅に深夜にお邪魔したことも何度かあった。同期の加藤譲さんとも仲良く、8月11日に施設にいた恒川さんを見舞った時は元気そうだったのに、と言う。残念で仕方ないが、ご冥福をお祈りします。

森栄さんの追悼記事を書いていて、気づいたことがあった。ほとんど他の記者のことを書いても、一緒に仕事をした記述がないなと。デスクになって、大災害や大事件で机を並べない限り、ほとんど一緒に仕事はしない。新聞記者は個人商店みたいなものだな、と改めて思った。

被災地「巡検」で学ぶ

閑話休題。人防での1年間は、災害情報や災害報道を勉強する貴重な時間となったのだが、それ以上にこの間、国内外の被災地を訪れて、多くの研究者や被災地支援をするNGO、NPO関係者、ボランティアの人たちと知り合いになったことが、その後の人生に於いて大いなる財産となった。そのお手伝いをしてくれたのが、永松伸吾・現関西大学社会安全学部教授だ。研究者になったら、まず、学会に入ることを勧められたので、手始めに地域安全学会に入会。次に災害情報学会に、その後、災害復興学会の立ち上げに協力した。学会は研究発表をする場であるが、災害関連の学会では被災地を巡る「巡検ツアー」というものがあり、これが、筆者のようなエセ研究者にとっては極めて有益なものだ。被災現場を見て回り、専門家やその地域の人たちの話を聞けるのだから、一石二鳥どころか、一石5鳥も6鳥にもなった。印象深い巡検がいくつかあるが、その一つが、2005年10月に行った三宅島だ。

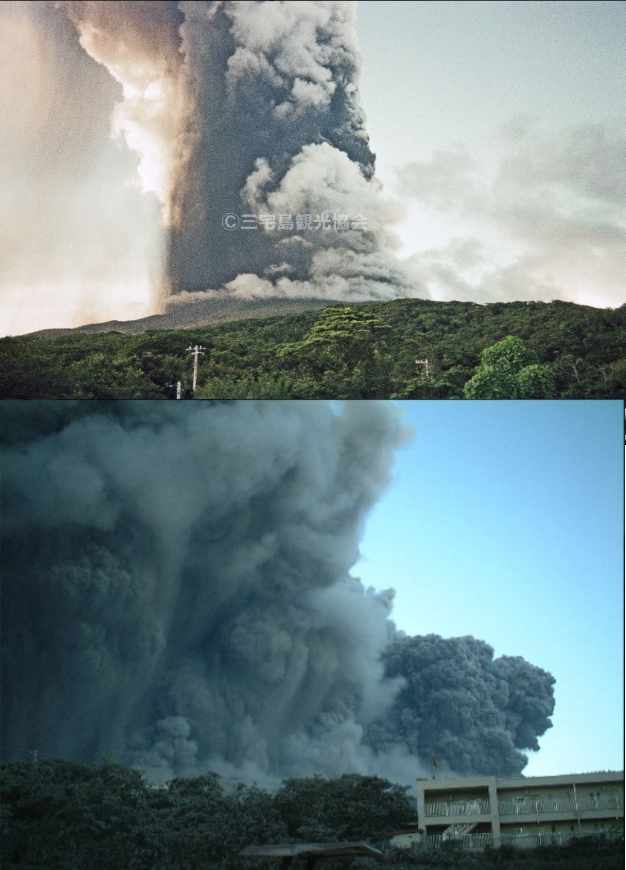

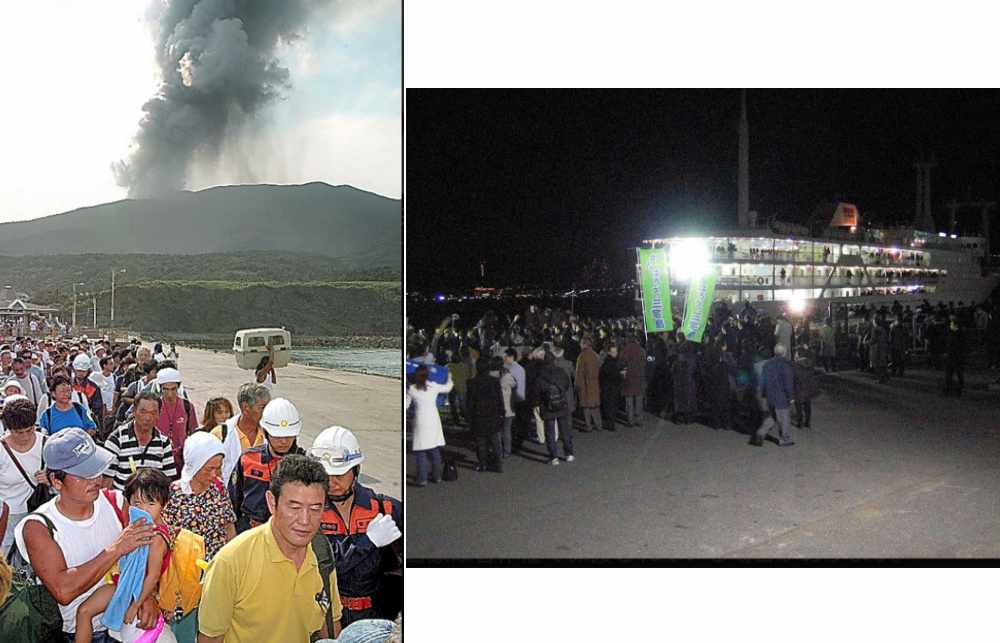

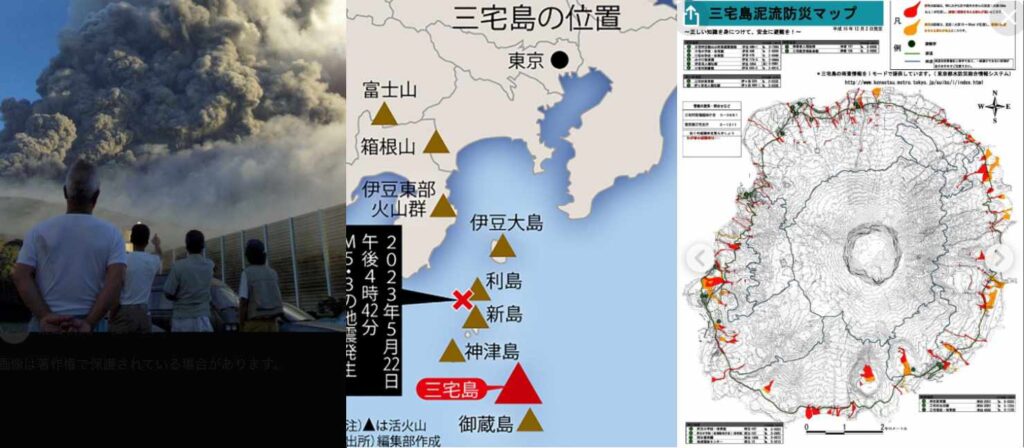

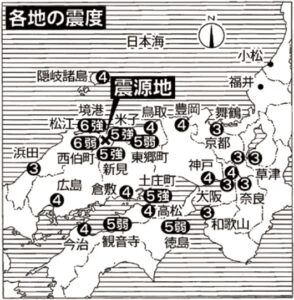

三宅島は2000年7月8日に噴火し、14,15日と噴火し、島の北部に多量の降灰をもたらした。26日の大雨で東部に泥流が発生。8月18日には噴煙が14,000mまで上がる大規模噴火が起き、29日には低温の火砕流が発生した。こうした状況下で三宅村は9月1日に全島避難を決定し、全島民約4000人に避難指示を発令。4日までの3日間に定期船で全島民が避難した。一次避難所の国立代々木オリンピックセンターに入った。このころから、有毒な火山ガス(二酸化硫黄)の放出も確認され、これが全島避難の決断を後押ししたようだ。住民たちは全国20都府県(うち9割は都内)の公営住宅などに移住した。それから4年半後の2005年2月1日に避難解除となり、徐々に島民が戻って行った。

20年周期で噴火する三宅島

災害で全島民が島外に避難するという極めて珍しい体験をした三宅島。筆者らがこの島を訪れたのが、避難解除から8か月後。ここで目を見張る活動をしていたのが、ネットワーク三宅島の代表宮下加奈さんだ。10月なので台風シーズン末期。東京都港区の竹芝客船ターミナルからフェリーで6時間半かけて島に向かうのだが、天候不良で1日待たされたように記憶する。島に近づいたが、なかなか接岸できず、予定よりかなり遅れて夜遅く到着した。土砂降りの雨の中、初めて会った宮下さんは着物姿だった。すぐに歓迎会となり、その後深夜までカラオケ大会になった。何人くらいいたかな? 50人くらいいたような。

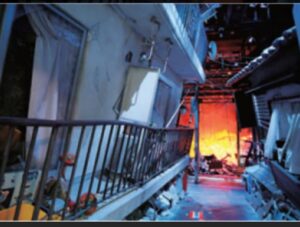

初めての火山被災地はショックの連続だった。溶岩泥流に流された地区。火山ガスが出ていて未だに立ち入り禁止となっている地区。それまで訪れた地震や水害の被災地とは全く様相が違う。三宅島は昭和以降だけで1940年、1962年、1983年とほぼ20年周期で噴火を繰り返しており、宮下さんも人生で2回目の噴火だという。噴火災害からやっと復興したかと思うと、再び噴火を経験することになる。「酷い目に遭って、復旧・復興する10年、15年を過ぎると、次の噴火の心配をしなくちゃならないのよ」。そう言った宮下さんの言葉が今も耳に残っている。宮下さんはその後、都内に拠点を移し、減災・復興支援機構を設立、専務理事を務めている。何度も被災地や学会、研修会などでお世話になり、その都度、貴重な「気づき」を教えてもらっている。

未完の記事「父の背を追う防災兄妹」

ここで知り合ったのが、新潟県中越地震で被災地の復興をお手伝いする中間支援組織「中越復興市民会議」を立ち上げ、事務局長を務める稲垣文彦さんと、現中越防災安全推進機構ムラビト・デザインセンター長の阿部巧さんだ。確か帰りのフェリーの甲板で、腰が痛いと阿部さんにマッサージをしてもらっていた稲垣さんに、声をかけたのがきっかけだった。何度もギックリ腰を経験している筆者の生来のおせっかいが縁を引き寄せたようだ。

中越地震の時に長岡に取材に行ったと話すと、「ぜひ、長岡に来てください」と言われ、翌年、真に受けて行った。稲垣さんらの復興支援は当時珍しい取り組みだったので、人防を出てからも何度も中越を訪れたが、それは後ほど。亡くなった災害情報の権威、廣井脩先生の長女慧さん(現京都大学防災研究所准教授)ともこの島で知り合い、雲仙普賢岳噴火災害の被災地関係者とも知人となった。

翌年春の地域安全学会春季大会では、昭和南海地震(1946年12月21日)で津波が押し寄せた愛媛県愛南町を巡検で訪れた。60年前の津波の痕跡が残っていたのを初めて見た。ここでは、慧さんの兄、廣井悠・現東京大学先端科学技術研究センター教授がいた。妹さんに続いて、廣井脩氏の息子さんに会えたことに奇縁を感じた。そのころはまだ新聞記者だったので、真っ先に「父の背中を追う防災兄妹」という見出しが浮かんだ。何度か、2人に取材を申し込み、記事化しようとしたが、ご家族の気持ちがまだ落ち着いていないとのことで、断られた。未だに記事を書けていない。残念である。(つづく)

コメント