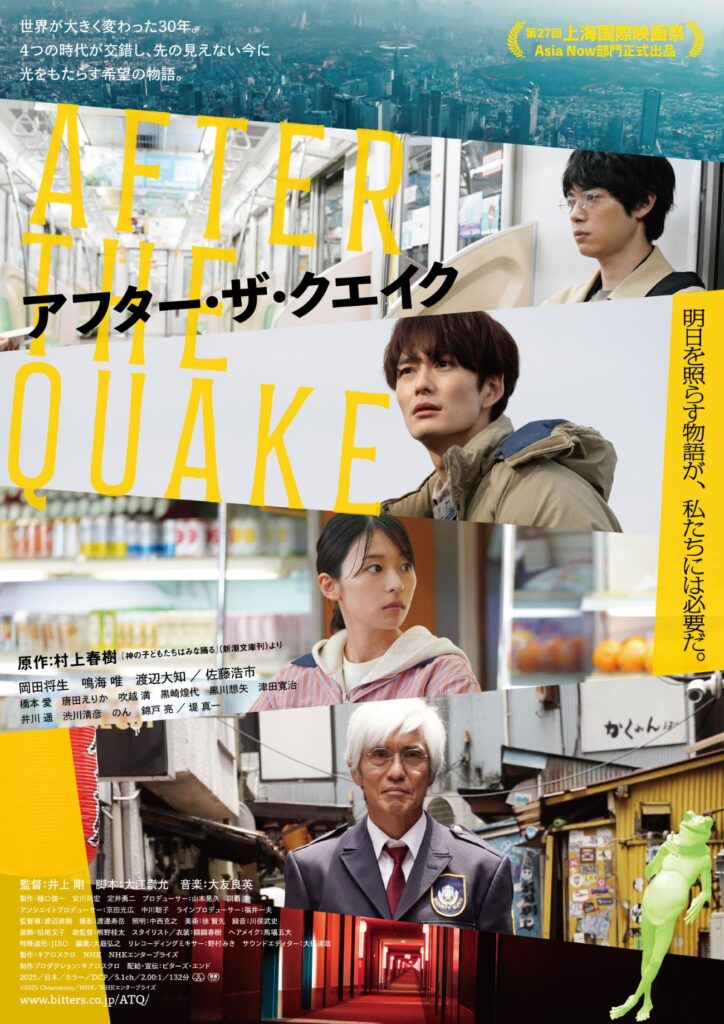

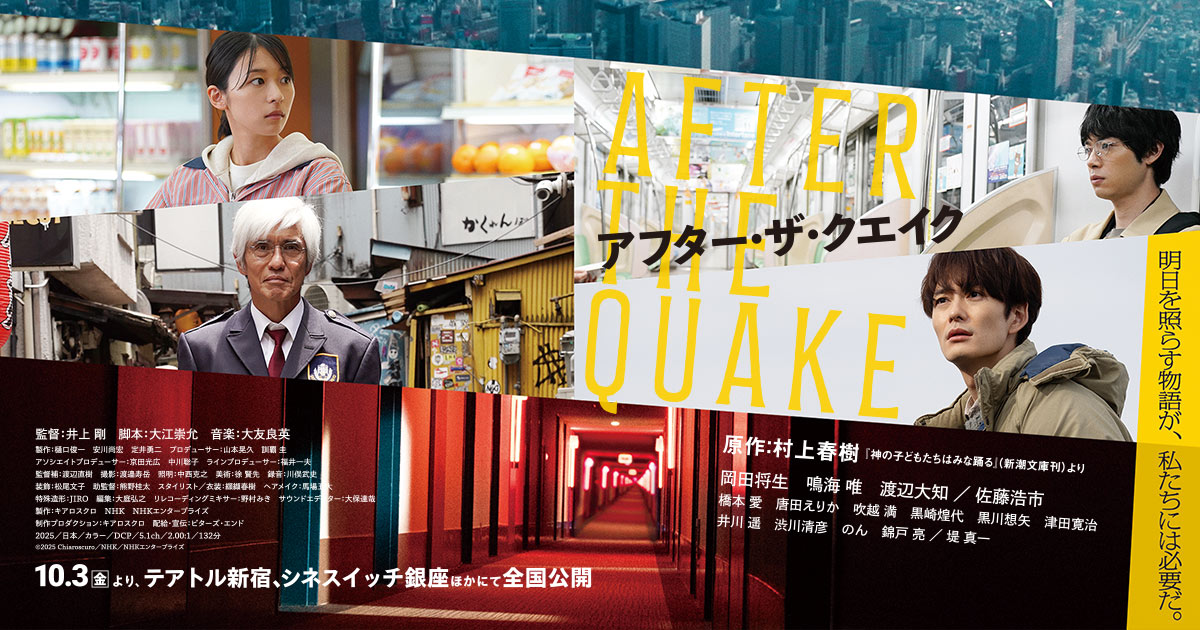

映画『アフター・ザ・クエイク』の原作は村上春樹の『神の子どもたちはみな踊る』で、阪神・淡路大震災の5年後、2000年2月に出版された短編集。大震災後のこの国に生きる作中人物たちのどこまでが現実でどこからが幻想・妄想なのか判然としない、ある種異様な行動と内面が描かれていて、様々な読み方のできる興趣溢れる作品集でした。

映画はその原作をもとに新たな設定を加え、震災後30年にわたる4つの年代のエピソードで構成した意欲作。原作小説の魅力が見事に映像化されていて、多面的、重層的な面白さが詰まっています。物語の語り方も原作同様、事実と幻想の狭間を揺れるがごとく、たいへんに凝っていて、これも大きな見どころでしょう。

私たちは誰もが客観的な事実と主観的な幻想の交錯した日々を生きていて、逆に言えばこの世の現実とは、事実と幻想の融合したものだとも言えて、そもそも「事実」と「幻想」を区別すること自体もほんとうは不可能で意味は無いのかも知れません。たとえば「片思い」という現象はどうでしょう。誰にも語ることの無かった、自分の胸に秘めたままの「片思い」というものは事実なのか、幻想なのか?私たちは誰でも毎日、普通に事実と幻想の間に生きているのでは。それは、きっと特別なことではないはず。この映画は、まずそんな私たちの日々の現実にあらためて気付かせてくれます。

あの阪神・淡路大震災の時も東日本大震災のときも、直接被災しなかった日本人が受けた衝撃については、あまり語られることが無かったのではないでしょうか。それはとても深く大きく継続的な衝撃だったけれども、客観的事実として捉えることは難しい。学問的に解析することも、社会問題として議論されることもないまま時は過ぎていきます。しかし95年の大震災直後に、たとえば小松左京は「維新の開国以来百数十年かけて作り上げてきた日本屈指の近代的都市ベルトの光景がたった10秒間の激しい震動でまったく別世界になった」という感慨を語っていますが、その光景をメディアを通じて見つめ、聴き、読み、話したであろうこの国の生活者にとっても、その衝撃、感慨は、一人一人の孤独な内面に強く残り、彼ら彼女らの人生に大きく、あるいは決定的に影響しているのでは、と考えることは不自然ではないでしょう。その衝撃的な光景の映像や膨大な情報の只中で、出口のない不安や悲哀に落ち込んだり、虚無的になったり、思考停止状態になった人や、あるいは人間を超えた存在を実感した人もいたかもしれない。映画冒頭のエピソードに登場する橋本愛扮する未名は、メディアからの膨大な震災情報に決定的な影響を受けた、その象徴的な存在でしょう。

村上春樹の小説に触発された本作は1995年1月や2011年3月の大震災が、その直接の被災者ではなかった多くの日本人の内面にどんなに大きな、しかし測ることの出来ない、表現することもままならない衝撃を与えたのか、そのことを読者や映画の観客が今一度自ら想像し、思い起こしてみることを促します。そして、その想像力が導く切実な想いや願いの力が、その人固有のかけがえのない幻想を生み出し、その幻想こそがまさに現実を乗り越え、現実を変えていく力にもなるというメッセージが込められています。映画を観た人たちが、自分たちの30年を振り返り、これからの日々に様々な想いを馳せる、そういう映画体験となるのではないでしょうか。そういう意味では、今年の春に公開された『港に灯がともる』とともに、阪神・淡路大震災30年を期して創作された最重要な映像作品のひとつだと思います。

さらに、これも映画として重要な情報ですが、未名役・橋本愛だけでなく、女優陣が圧倒的に素晴らしいです。シマオ役・唐田えりか、順子役・鳴海唯はもちろん、井川遥、そして(のん)!それぞれ忘れられない名演です!お楽しみに!

〇総合デザイナー協会特別顧問 園崎明夫

●10月3日(金)より、テアトル新宿、シネスイッチ銀座、テアトル梅田、なんばパークスシネマほかにて全国ロードショー! 公式サイトは以下のURL.

なお、冒頭の写真のコピーライツは©2025 Chiaroscuro / NHK / NHKエンタープライズ

コメント