10月1日、大阪・十三の第七藝術劇場でドキュメンタリー映画「燃えあがる女性記者たち」上映後、トークイベントが行われた。その模様を報告します。

「燃えあがる女性記者たち」(原題:Writing With Fire)

<各国の映画祭を席巻した話題のドキュメンタリー映画が遂に公開!>

インド北部のウッタル・プラデーシュ州で、「アウトカースト」として差別を受けるダリトの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ(Khabar Lahariya)」。独立した草の根メディアとして、大手メディアが注目しない農村の生活や開発など地方自治の問題を報道し続けてきた「カバル・ラハリヤ」は、紙媒体からYouTubeとSNSの発信を主とするデジタルメディアとして新しい挑戦を始める。ペンをスマートフォンに持ちかえた彼女たちは、貧困と階層、そしてジェンダーという多重の差別や偏見、さらには命の危険すらある暴力的な状況のなか、怯まず粘り強く小さな声を取材していく。やがて、彼女らが発信するニュースは、インド各地へと波紋のような広がりを見せるのだったー。(チラシより)

経済発展するインド、一方で取り残される人たちがいる こうした中インド人民党が躍進する

トークイベントに、近代インド史、南アジアの研究者である大阪大学大学院人文学研究科講師の宮本隆史さんが登壇。

宮本さん

「この映画をご覧になった皆さんに、もう少し深読みをしていただこうと解説いたします」

まず、映画の舞台、インド北部のウッタル・プラデーシュ州について。

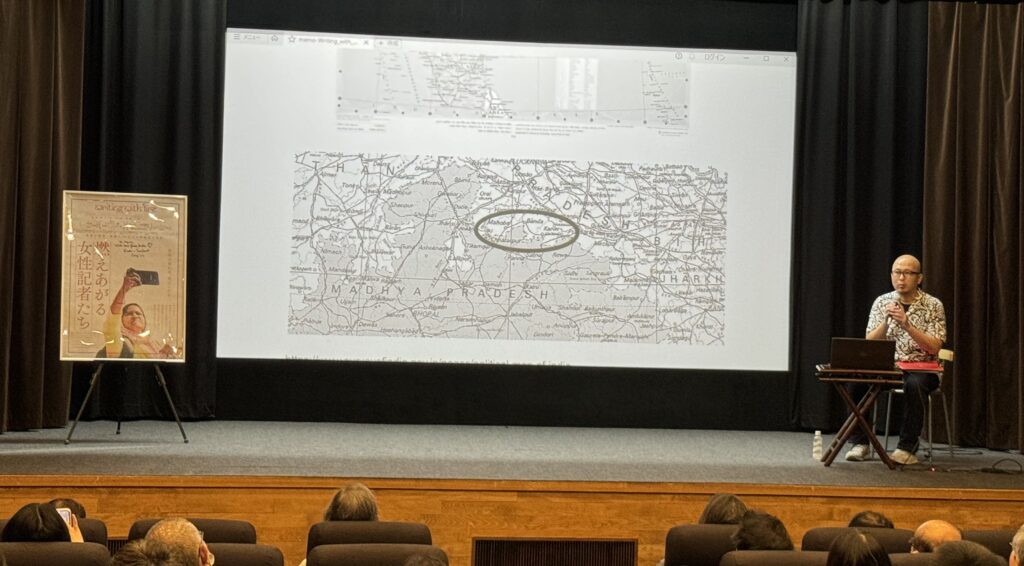

「新聞社『カバル・ラハリヤ』の主な活動地域は、北インドの内陸になるウッタル・プラデーシュ州とその南のマディヤ・プラデーシュ州の一部地域です。これら州という単位は、1947年にインドがイギリスから独立した後につくられた行政枠組みです。基本的には地域の主要言語を元に州の枠組みがつくられましたが、もちろん州境に沿って言語や文化がはっきりと区切られるわけではありません。『カバル・ラハリヤ』の女性記者たちが活動する州境をまたぐ地域は、歴史的にはブンデールカンドと呼ばれるひとつの文化圏をなしてきました。本作で主に話されている言葉はヒンディー語ですが、初期の『カバル・ラハリヤ』はその「方言」ともいえるブンデーリー語という地域言語で書かれはじめました」

ウッタル・プラデーシュ州はインドの28州の中で、面積が4番目に広い。世界最大となったインドの人口(14億2860万)のうち同州には2億人が住み、最も人口が多い州になっている。州内には人口100万人を超える大都市がいくつもあるが、大部分は農村部で経済的な格差も大きい(映画パンフレットから)。

新聞社『カバル・ラハリヤ』はどういう経緯で始まったのか。

「1980年代後半に女性の教育と職業のための政府プログラムが始まりました。そのプログラムで読み書きを学んだ女性たちによって新聞が出されはじめます。その終刊後に後継紙として2002年に『カバル・ラハリヤ』紙が発刊されました」

次に、宗派に関して。

「重要なポイントとして、宗派関係の解説が必要だと思います。インド全体では、最新データ(2011年国勢調査)によると、80%弱がヒンドゥー教徒、最大のマイノリティーはイスラーム教を奉じるムスリムで約14%です。少数派とはいえ、その人口はインド全体で2億人に迫ります。ウッタル・プラデーシュ州のムスリム人口は20%弱で、インド全体の割合よりも大きくなっています」

「もちろん人は信仰が異なるからといって、必ずしも対立するとは限りません。インドのヒンドゥーとムスリムも、歴史的にみれば非常に長期にわたって共存し、信仰の実践のうえでも混ざり合ってきたことが知られています。近代以前の日本における神仏への信仰を思い起こすとわかりやすいでしょう。ヒンドゥーがムスリム聖者の廟を参拝したり、ムスリムがヒンドゥーの祭りに参加したりといったことは、現在でも珍しいことではありません」

ここで宮本さんが関連する本を紹介。

「インド社会を、多宗派共存の伝統が育った場であると強調した人物のひとりに、ガンディーがいます。ガンディーの思想については最近新書が出ています」

間永次郎『ガンディーの真実 非暴力思想とは何か』(ちくま新書、2023年)

1947年に独立したインド。インド政府はどのように多数の宗派と向き合ったのか。

「独立後のインドは基本的には、世俗主義を旨としてきました。ヨーロッパ型の世俗主義では、基本的に国家と信仰とを切り離して考えます。しかし、信仰実践に深くかかわりながら生活してきた新生インドの有権者にとって、信仰を国家から完全に切り離して語ることにはリアリティーがありませんでした。インド式の世俗主義では、国家が多数の宗派に対して同じ距離をとるという理解が支配的となったのです」

ただし1990年代になると、こうしたインド式世俗主義を前提とする言論が後退し、宗派間対立が前面化していく。

「1990年代に、ヒンドゥーとムスリムが本質的に異なる集団だと強調する論調が急速に強くなっていきます。すでに独立運動期から、ヒンドゥーの権利を強く主張する《ヒンドゥー・ナショナリズム》と呼べる言論が台頭しています。「ヒンドゥー性」の擁護を主唱する「民族奉仕団(RSS)」という団体は1925年に結成されました。独立後にはこうした運動への支持は長らく低調でしたが、1980~90年代になると政治言説として影響力を強めていきます」

1990年代にはインド経済の急成長がはじまる。

「1990年にはじまった湾岸戦争の煽りを受けて外貨準備高が急減したインド経済は、デフォルト(債務不履行)の危機に陥ります。インドは世界銀行と国際通貨基金(IMF)からの融資を受けた一方で、経済は外資に開放されることになりました。それまでの障壁が段階的に取り除かれ、外資系企業がインドに進出しやすくなっていきます。この経済開放の結果、インドでは急激な経済成長がはじまりました」

経済成長の一方で格差も広がった。

「インド経済が急成長し大きく変動する中で、取り残される人びとも出てきます。こうした格差の問題に対して、ヒンドゥーどうしが助け合うべきであるとして互助活動を草の根で展開したのが民族奉仕団でした。そして政治の場では、民族奉仕団を支持基盤とするインド人民党(BJP)の支持が広がったわけです。経済成長に取り残されていると感じる人びとにとって、あるいは取り残されることを恐れる人びとにとって、こうした草の根の互助活動がどれほど力強く感じられたかは想像に難くありません」

ただし、「ヒンドゥー性」の強調は、ヒンドゥーではないものの排除の論理にもなった。

「このように、互助的な性格を強く持った活動は確かに展開されました。ところが、あるコミュニティの福利を優先すべきとする主張は、そのコミュニティ以外の人びとを排除する論理にもなりえます。先にも述べたように、インドにおける長い信仰の伝統の中では、ヒンドゥーとムスリムの宗教実践はしばしば混ざり合ってきたのであって、明確に区分してしまえるものではありません。しかし、ムスリムをヒンドゥーと切り離せる「他者」と位置づけたうえで、ヒンドゥーの連帯を強調する言論がこの時期に広がったのでした。これはまた、議会制民主主義における多数派をとるという意味でも有効な政治戦略になりえました。つまり、14%のマイノリティの票は捨てても、マジョリティのまとまった票を取れれば議会の多数派を形成できるわけです。インド人民党はこの路線で選挙戦をたたかっていくことになります」

こうした状況は、映画の中ではサティヤム青年の登場シーンの背景となっている。

「サティヤム青年が属するヒンドゥー青年隊という団体もまた、ヒンドゥー性とナショナリズムを主唱する組織です。これは、現在のウッタル・プラデーシュ州首相ヨーギー・アーディティヤナートの肝いりで2002年に結成された団体で、ウッタル・プラデーシュ州に基盤を置きます。ヒンドゥーどうしの互助活動を行なう一方で、イスラーム教やキリスト教からのヒンドゥー教への改宗運動などを展開しています。映画は、こうした運動になぜ若者たちが参加していくのかを、サティヤム青年を通じて垣間見せてくれます。インタビューの中で彼は、自身も属する農家の生活の苦しさを語ります。一方で彼は、ヒンドゥー教の聖なる動物とされる牝牛を保護するための小屋を建て、あるいは神像を乗せた行進に参加しています。一方で、ムスリムから「身を守る」のだとして、カメラの前で刀を抜いて見せるのです」

2014年、インド人民党のモーディー政権が誕生 その後の選挙も大勝利

つぎにインドの政治・選挙について。

「モーディー政権に先立つ2004年から2014年までの連邦下院では、現在の最大野党である国民会議派のマンモーハン・スィン首相が政権を担っていました。2014年連邦下院総選挙では、インド人民党が勝利し、ナレーンドラ・モーディー政権が誕生します。一方で『カバル・ラハリヤ』が活動を展開するウッタル・プラデーシュ州に関していえば、2007-2012年にかけて大衆社会党のマーヤーワティー、2012-2017年にかけて社会党のアキレーシュ・ヤーダヴが政権を担っていました。大衆社会党はダリトを中心とした被抑圧層を支持基盤とし、社会党は中下位カーストやムスリムを支持基盤とする政党です。モーディー政権誕生時、下院はインド人民党が多数派を握りましたが、上院では過半数の議席を取れておらず、ねじれ国会状態になっていました。上院議員は州と連邦直轄領の議員による間接選挙で選出されるため、州議会選挙が非常に重要になります。こうした状況で、2017年に行なわれたウッタル・プラデーシュ州をはじめとするいくつかの州議会選挙が注目を集めました。映画の前半では、その2017年州議会選挙における選挙戦が描かれています」

2017年のウッタル・プラデーシュ州の州選挙。

「この選挙の結果は、インド人民党の大勝利に終わりました。ウッタル・プラデーシュ州では、インド人民党のヨーギー・アーディティヤナートが新たな州首相になりました。インド人民党は、2022年のウッタル・プラデーシュ州議会選挙でも勝利し、現在2期目となっています。2017年の一連の州議会選挙でインド人民党が勝利した結果、連邦議会でのねじれ国会状態も解消しました。『燃え上がる女性記者たち』の撮影は2016年から開始されており、まさにこうした政治的動向の中で制作されたわけです。作中では、2017年の州選挙戦の期間の取材で、記者たちが立候補者にインタビューする場面があります。候補者は、大衆社会党からインド人民党に鞍替えして出馬すると述べています。このときのインド人民党の勢いがよくわかります」

さらに2019年、連邦議会総選挙が行われる。2014年にモーディー政権が誕生してから初めての総選挙。

「映画の後段のハイライトは2019年連邦議会下院総選挙です。選挙の直前に、モーディー政権は経済的弱者層に対する優遇措置や農民に対する減税策を打ち出し、さらにはカシミールの領有権を争うパキスタンへ空爆をするなどの行動を起こします。その結果、インド人民党がまたも大勝利を収め、第2期モーディー政権が発足します」

ここで宮本さんから関連する本の紹介。

「大きな趨勢として、インドは独立してから国民会議派が連邦の政治を長期間にわたって担ってきました。その重要な基盤となったのが、ウッタル・プラデーシュをはじめとする北インドの州政権です。それが、どのようにして国民会議派の手から離れていったのか、政治学の観点から解き明かすつぎの本が非常に重要です」

中溝和弥『インド 暴力と民主主義―一党優位支配の崩壊とアイデンティティの政治』(東京大学出版会、2012年)

「カースト」差別とイギリスによる植民地統治の関係

つぎにカーストについて。

「映画の冒頭のテロップでは、カーストについてつぎのような説明がなされています。

紀元前に作られたカースト制度は、インドの人々を4つの階層に分けた。“ダリト”は階層外に追いやられ、不可触民と呼ばれる人々、中でも女性への差別が激しい。

この説明には注意が必要です。そもそも「カースト」という語は、ポルトガル語で血統や家柄を意味したcastaという語に由来します。大航海時代以降にインドにやって来たヨーロッパ人が、インド社会に見た社会関係をこの語で呼んだわけです。これ以降、インド社会にはカーストという集団の枠組みが古来より変化することなく存在しつづけてきたのだという見方が、インド社会についてのステレオタイプとして定着するようになります」

「18世紀後半から、イギリス東インド会社が植民地経営に着手すると、司法の場で部分的にインドの法と慣習を適用することになりました。その際、ムスリムにはイスラーム法を、ヒンドゥーにはヒンドゥー法を適用するという規則が定められます。するとヒンドゥー法とは何かという問題が出てきます。そこで参照されたのが、サンスクリット語などで書かれた古典文献です。そうした古典文献から抽出されたのが、「バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ」という4つの区分です。これは、「色」を意味する「ヴァルナ」という語で呼ばれてきたものです」

「しかし、近代以前のインドの民衆の多くは、このヴァルナ区分を広く受け入れていたわけではなく、多様な異なる慣習にしたがって暮らしていました。インド社会の日常生活を見てみると、より多様な集団への帰属意識をもって暮らしていることがわかります。司祭の集団、農民の集団、壺作りの集団、革職人の集団、機織り職人の集団などなど、インド全体では数千の集団を数えられると言われています。この集団区分は、「ジャーティ」と呼ばれていますが、これが広く認知されるようになったのは19世紀後半のことです。このジャーティとヴァルナはしばしば混同されていくことになります」

「このように、まず紀元前の古典籍に記されていた「ヴァルナ」という集団認識が呼び起こされて、植民地期に国家の司法制度に組み込まれました。それはジャーティ的な集団認識とも混同されつつ、たとえば裁判や相続などの近代国家の制度において意味のある区分として扱われるようになったのです。インドでは紀元前からカースト制という差別的な構造が変化することなく存在してきたという説明は単純化しすぎです。むしろ差別をともなう社会関係は絶えず変化してきたのであり、植民地期から現代にいたるまで近代的な社会制度として組み換えられ続けているのだと考えるべきです。まさにいまも更新され続けている最中なのです」

「反英運動の盛り上がりをうけて、植民地政府は1935年に州政治の大部分をインド人に移譲し、州議会選挙が行われることになります。その中で、「不可触民」と呼ばれ差別されてきた人びとへの特別措置として、「不可触民」だけが立候補・投票できる分離選挙制の導入がはかられました。しかし、これを植民地政府による「分割統治」の一環と考えたガンディーが反対し、「不可触民」のみが立候補できる留保議席の枠を増やすというかたちで決着します。これは、独立インドの留保制度につながることになります。インド憲法は歴史的に差別されてきた「不可触民」や「部族民」たちを、「指定カースト」「指定部族」というカテゴリーとして指定し、公務員職、教育、議席などの席を一定数割り当てるという留保制度を定めています。ただし、留保枠は一部の集団が持っている不公平な「特権」だと認識する人びとも多く、むしろ差別感情を強化している側面もあります」

「インド憲法はカーストに基づく差別を禁止していますが、法で禁じたところで日常生活の中で差別感情が消えてしまうわけではありません。映画の中で記者のミーラが述べるところでは、子どもたちが学校でジャーティ名を書かせられているため、子どもの社会で差別感が再生産されています。一方で、差別を受ける側も歴史的に異議申し立てを行なってきました。「ダリト」とは、「抑圧された者」を意味する語で、権利要求の主張や運動において自称として使われています。記者の多くがダリト女性たちである『カバル・ラハリヤ』の活動もまたそうした動きの系譜に連なるものだといえます。なお、「ダリト」とは抑圧された者たちの運動における自称なのであって、「カースト」概念とは異なるものだという議論もあります」

現代インドの女性に関わる慣行 なぜ娘を幼いうちに嫁がせるのか

ジェンダーについて。

「インドでは、人口統計をみると、女児が男児に比べて有意に少ないことが知られています。これは、生まれたばかりの女児が多く殺されていることによると指摘されています。このことは、ノーベル経済学者アマルティア・センが1990年に述べたことで、国際的にも広く知られるようになりました。その背景には持参金の慣行があります。特に北インドでは、結婚する際に女性の生家に多額の持参金が要求される慣行が広くみられます。持参金は生家にとって多大な経済的負担になるため、持参金を用意できないと悲観した貧しい両親が女児を殺害してしまうという事件が起こります。また女児の親は、なるべく持参金が少なくてすむよう、条件がいい若いうちに結婚させてしまおうとします(幼児婚)。映画の中で、記者のミーラ自身が幼くして結婚したことを語りますが、その背景にはこのような事情があります。彼女の同僚のスニーターの父もまた、自身の幼児婚の経験を語り、娘の持参金についての懸念を口にします」

「また女性は自由に家の外で活動すべきではないという社会規範も広くあります。映画では、女性記者たちが夜遅く帰宅することについて、父や夫が非難の言葉を口にする場面があります。インドのジェンダー関係の入門書としては、まず最初につぎの本をおすすめします」

粟屋利江・井上貴子編『インド ジェンダー研究ハンドブック』(東京外国語大学出版会、2018年)

地域有力者と警察

「映画を観るひとは、被害を訴える人びとに協力的でない警察の振る舞いに驚くかもしれません。また、地域に大きな支配力をふるう「マフィア」の存在にも驚かれることでしょう。映画の舞台となっているブンデールカンド地方は、植民地期に「法の支配」があいまいなままにされた部分が大きく、警察組織も長らく確立されませんでした。治安維持は地域の有力者たちにゆだねられてきました。歴史的に、強力な支配力を持つ地域有力者の存在感が大きいのです。そうした地域有力者は、武装した配下の人員を持ち、農耕社会の周辺で活動した非定住民とも関係を保ってきました。そうした非定住民や地域有力者自身もまた、ときに略奪活動に手をそめたことが歴史的に知られています。治安維持を担う地域有力者と盗賊や「マフィア」などは、近代ブンデールカンドにおいて必ずしもはっきりと区別できるような存在ではありませんでした。国家が暴力手段を長いあいだ独占できなかった歴史があるのです。この歴史的な経路は、いまのこの地域の社会関係の背景となっている可能性があります。たとえば、1980年代に「盗賊の女王」として知られ、映画『女盗賊プーラン』のモデルともなったプーラン・デーヴィーは、ブンデールカンド地方のジャーラウン県出身のダリトで、西に隣接するチャンバル渓谷を主な活動の舞台としました」

ここで宮本さんから参考本の紹介。

竹中千春『盗賊のインド史―帝国・国家・無法者』(有志舎、2010年)。本書には、プーラン・デーヴィーへのインタビューも含まれています。

M.J.カーター『紳士と猟犬』(ハヤカワ・ミステリ文庫、2017年)。本書は小説ですが、植民地期のこの地域の「盗賊」の問題がいかなるものだったのかをミステリー仕立てで見せてくれます。

モーディー政権のトイレ設置キャンペーン

映画にはトイレの話題も出てきます。

「モーディー首相は、スワッチ・バーラト(クリーン・インディア)というミッションを展開していて、その一環で農村にトイレを配置しています。家にトイレがないと屋外で用を足さなければなりません。しかし女性が夜間、外に用を足しに出ると、行き帰りのあいだに性的暴行を受ける事件が多発していました。特に、貧しいダリト女性はその標的となることが多くあります。そうした問題を解決するためにも、スワッチ・バーラト・ミッションは鳴り物入りで展開されています。この映画ではしかし、トイレ建設の恩恵がダリト居住区に及んでいないことを語る女性の証言が映されます」

ここで宮本さんが推薦本の紹介。

佐藤大介『13億人のトイレ-下から見た経済大国インド』(角川新書、2020年)。トイレ問題を切り口とした現代インド社会についてのルポルタージュ。読みやすくおすすめです。

メディアを取り巻く環境の変化

最後にメディア。

「映画ではメディアを取り巻く環境の変化も描かれています。『カバル・ラハリヤ』紙は紙媒体の活字メディアとして出発しましたが、この映画ではインターネットでの動画の発信に力を入れていく過程が描かれています。記者たちはスマートフォンの使い方を互いに教え合い、取材や編集の方法を学び取っていきます。作中では、スマートフォンの赤丸の録画ボタンが表示される画像がありますが、これらはおそらく記者たちの手による動画部分なのだろうと思われます。この背景として、インドの農村に携帯電話が急速に普及しつつあるという事情と、ウッタル・プラデーシュ州の識字率を考える必要があります」

まず携帯端末について。

「映画の撮影が開始された2016年には、この年にスマートフォンの販売台数は1億台を突破しました。2020年にはフィーチャーフォン(いまの日本でいう「ガラケー」)を含む携帯電話の普及台数は12億台を超えています。ますます多くの人びとが手元で容易に動画を閲覧できるようになってきたわけです。インドの農村では、固定電話を持たない家庭も多くあったのですが、携帯電話の普及によってインターネットに接続できる人口が急激に増えたことを意味します」

つぎに識字率。

「2011年国勢調査によると、全インドの識字率が約74%であるのに対し、ウッタル・プラデーシュ州の識字率は68%弱です。男女間の格差が大きく、同州の男性識字率77.28%に対して女性識字率は57.18%。ブンデールカンド地方について見るとさらに低く、女性識字率は52〜53%台になっています。つまり、女性のほぼ半数は文字が読めないのです。そうした環境においても、動画での発信であれば非識字層に報道を届けることができます。もちろん、まだすべてのひとがスマートフォンを持っているわけではありませんが、知り合いどうしでいっしょに見ることができますから、台数以上の波及効果があります。こうした環境において、『カバル・ラハリヤ』は視聴者を広げていったわけです」

一方で、インドのメディアは近年さまざまな圧力に直面している。

「近年、リベラル系のメディアがさまざまな圧力にさらされています。たとえば、批判的な報道で有名であったテレビ会社NDTVは、政権に近いとされる大財閥に2022年に買収されました。映画の中では、『カバル・ラハリヤ』の記者スニーターに、他社から引き抜きを持ちかける電話がかかってくる場面がありましたが、規模の差はあれ同じような圧力といえるかもしれません。また、モーディー氏がグジャラート州首相であった2022年に、同州で1000人を超える死者を出した反ムスリム暴動が発生しましたが、それについて特集番組を制作したイギリスのBBCが2023年2月に強制捜査を受けました。また最近では、インドのリベラル系のニュース・ウェブサイトであるニュースクリックが、当局の強制捜査を受けて大きな議論になりました。こうしたメディアへの圧力がかかっている環境において、『カバル・ラハリヤ』の記者たちが活動していることを理解しなければなりません」

批判的報道を貫く『カバル・ラハリヤ』(追記)

「『カバル・ラハリヤ』の拠点があるウッタル・プラデーシュ州の選挙結果は、国政選挙の趨勢に影響を及ぼすと言われています。映画に描かれているように、マフィアが取り仕切る採石場や反ムスリムの集会に、女性が身ひとつで取材に飛び込むことは恐ろしいことに違いありません。こうした彼女たちの姿は、抑圧されている女性たちにとって、力を与えているにちがいないと思います」

「一方で、『カバル・ラハリヤ』は、自分たちを描いたこの映画についても批判的な見解を示しています。特に、『カバル・ラハリヤ』がことさらインド人民党政権の批判のみに力を入れているかのような描き方がなされている点については敏感に反応しています。政権に関係するかどうかにかかわらず、他政党や他団体が関与している件であっても、社会不正義がある場合には偏りなく報道するという姿勢を強く打ち出しています。とはいえ、『カバル・ラハリヤ』も認めるように、この映画が記者たちの活動を世界に向けて広く紹介し、彼女たちの力強い姿を印象深く伝えることに成功していることは間違いないでしょう」

「ヒンディー語の「カバル」とはニュースを、「ラハリヤー」とは小さな波や波模様を意味します。紙名は報道のさざ波によって世界を少しずつ変えていくという意志を表しているのだろうと思います。スリランカのコロンボにて開催された会議に出席したスニーターが、海岸の波を背にしてカメラに語りかける印象的なシーンが映画の中にあります。おそらくは実際に海を見たことがない仲間の女性記者たち、そして自分たちが取材し報道を届ける多くの女性たちに彼女の眼差しは向けられていたのでしょう。さらにその眼差しはこの映画をつうじてわたしたちのもとにも届けられているのです」

〇ドキュメンタリー映画「燃えあがる女性記者たち」

11月10日から、塚口サンサン劇場で上映。各地の劇場で上映中。

●カバル・ラハリヤ

〇ぶんや よしと 1987年毎日放送入社、ラジオ局、コンプライアンス室に勤務。2017年早期定年退職

なお、冒頭の写真のコピーライツは (c) Black Ticket Films

コメント